設立の背景。なぜ今、クリエイティブエージェンシーなのか

──「新たな細胞」設立の背景について教えてください。

中橋敦氏(新たな細胞 代表取締役社長):元々、サイバーエージェントとPARTYで「CYPAR(サイパー)」という合弁会社を設立しており、AIとクリエイティブの関係性における研究をしていました。

今回はそのサイパーの社名変更と体制の変更を合わせて「新たな細胞」という枠組みを立ち上げた形になります。サイバーエージェントグループとして、クリエイティブの重要性がさらに増してきており、それを軸に新たな領域を作り勝負していくために新たな細胞を立ち上げたんです。

新たな細胞はクリエイティブエージェンシーとしては後発ですが、従来のようなCM制作だけを行う会社を目指しているわけではありません。

私たちのミッションは、クリエイティブの視点を上流工程に置き、経営戦略からマーケティングまで一貫してサービスを提供できるポジションを確立することです。

内藤貴仁氏(サイバーエージェント 常務執行役員):2018年のサイパー設立当初は、サイバーエージェントが持つAIのテクノロジーとノウハウ、PARTYのクリエイティブを掛け合わせた新しい表現の可能性を探っていましたが、6年が経過した今、AIの活用は一般的になってきました。

私たちはコンテンツを作る分野ではAIを十分に活用できていますが、本当に良いアイデアや面白いものづくりでは、AIを活用しきれていない部分があります。

それには戦略的な視点が必要で、経営の上層部にまでアプローチしていかないと、 大きな仕事は実現できないと感じていました。そこで、AIを活用したクリエイティブという方向性から、より戦略的なアプローチへとピボットすることを決めました。

株式会社サイバーエージェント 常務執行役員

2001年、サイバーエージェント入社。インターネット広告事業本部の統括本部長等を経て、2010年に取締役就任。現在はAIの研究・開発を担うAI関連事業と、オペレーション事業・クリエイティブ事業・DX事業を統括。2020年に常務執行役員に就任。Cyber AI Productions 取締役。

中村洋基氏(PARTYファウンダー/クリエイティブディレクター):以前からずっと『コンサル×クリエイティブ』という領域を推し進めたいと考えていました。

私は20年ほど前からデジタルクリエイティブの世界にいて、テレビ広告費が2.3兆円、インターネット広告が300億円という時代から、インターネット広告が3兆円規模になるまでの激動を見てきました。その中心でサイバーエージェントが果たしてきた役割は非常に大きく、同社の新たな挑戦に参画できることに大きな期待を感じています。

株式会社PARTY クリエイティブディレクター/クリエイティブディレクター

1979年生まれ。電通を経て、2011年、4人のメンバーとともにPARTYを設立。スタートアップ支援を行う子会社「combo」の代表も務める。代表作に、「SLAM DUNK 10 days after」、トヨタ「TOYOTOWN」など。東京FM「澤本・権八のすぐに終わりますから。」は8年間毎週ゲスト。

4つの主要サービス – クリエイティブで経営課題に挑む

──新たな細胞が提供する4つのサービス領域はどのようなものでしょうか。

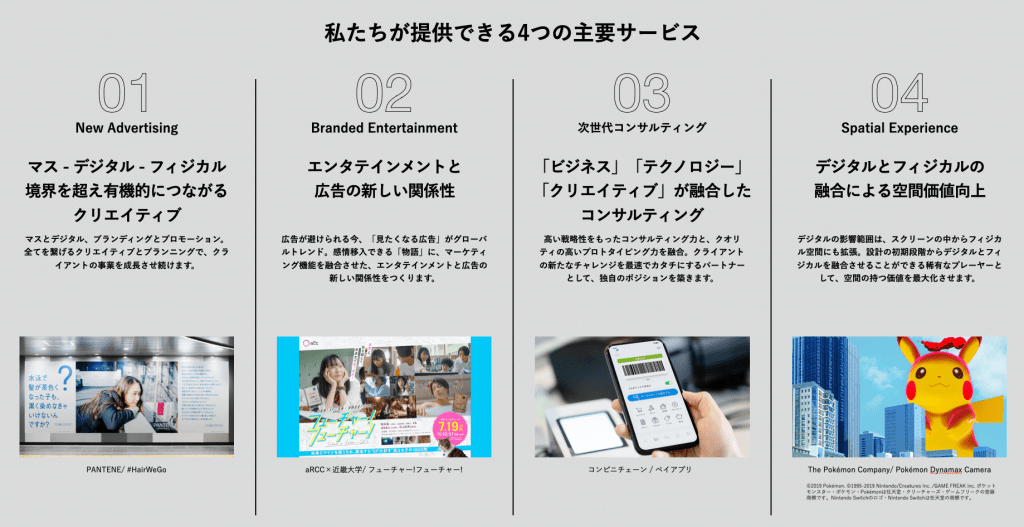

中橋氏:まず1つ目の『New Advertising』は、インパクトのある広告と実際の売上につながる広告を結びつけることを目指します。

サイバーエージェントは創業来、インターネット広告の特徴である数値化できる領域を強みに広告効果の実現に尽力してきていますが、数値化が難しい上流の部分はまだ弱い部分がありました。PARTYと組むことで、インパクトのある表現と確実なマーケティング効果の両立を、1社で実現できる稀有な存在になることができます。

2つ目の『Branded Entertainment』は、現代の課題に対する解決策です。特にインターネット広告において、質の面で課題を感じる広告が増えている中で、広告自体をより面白いものにしていきたいという思いがあります。

その方法の1つとして、コンテンツやエンターテインメントの要素を取り入れていきます。当社グループ会社のBABEL LABELは、ドラマや映画を制作しているコンテンツスタジオですが、彼らの物語作りの力とマーケティングの力を融合させることで、新しい形の広告表現を実現していきます。

3つ目の『次世代コンサルティング』では、ビジネスとテクノロジー、クリエイティブの3つの領域を融合させたサービスを提供します。最近では広告、マーケティングを越えたストレートな経営課題のご相談が増えており、この上流の部分をより強化することで、実行フェーズの広告施策もより大きな効果を発揮できると考えています。

4つ目の『Spatial Experience』は、リアルな空間の価値向上に関するサービスです。大手デベロッパーからの相談が多く、空間の価値を高め、集客や収益向上につなげるためにデジタルをどう活用するかが重要なテーマとなっています。

ただし、空間を作るプレイヤーの多くはデジタルに詳しくないため、建物完成後に相談するケースが多く、十分な効果を発揮できていません。私たちは建物の設計段階からデジタルの仕組みを組み込むことで、より効果的なソリューションを提供していきます。

これら4つの領域は、それぞれの領域として立ててはいますが、各々連携していくと考えています。例えば、『Branded Entertainment』と『Spatial Experience』の掛け合わせでその町自体の魅力を高めていくという融合もすでに起きていたりします。

BtoBデジタルマーケティングの『勝ちパターン』

サイトの作り方から誘導方法、メルマガ配信に至るまでBtoBデジタルマーケティングの『勝ちパターン』を解説します。

クリエイティブと戦略の新しい関係

──今回、DXGが新たに参画していますが、どのような狙いでしょうか。

植野大輔氏(DXG 代表取締役社長):カスタマーエクスペリエンス(顧客体験)の重要性が増す中で、そのグランドデザインは経営戦略の上流から必要です。また、テクノロジーを使わないということはあり得ない時代に、ビジネスとテクノロジー、そしてクリエイティブの掛け算(BTC)がより経営戦略において重要になってきました。

従来の大企業では、文字、数値だけが並ぶ計画や稟議書で経営判断をして、開発予算を積み上げ、情シス部門が実行し、サービス部門がクリエイティブを考えるといった具合に各工程が分断されていました。

株式会社DXG 代表取締役社長/CEO

早稲田大学政治経済学部卒、商学研究科博士後期課程 単位満了退学。三菱商事(情報産業グループ)に入社、在籍中にローソンに約4年間出向。ボストンコンサルティンググループ(BCG)を経て、2017年1月ファミリーマートに入社、改革推進室長、マーケティング本部長を歴任の後、デジタル戦略部長に就任。デジタル統括責任者として全社デジタル戦略の策定、ファミペイの垂直立上げ等のデジタルトランスフォーメーション(DX)を主導。

しかし、本来は経営トップ自らが顧客体験のすべてをトータルで理解し、腹落ちした上で投資判断をする必要があります。この経営トップと顧客体験デザインの距離感を縮められないと、企業は勝てないと考えています。

断言できますが、これからは事業経験者の経験と知恵がますます価値を持つ時代です。今はコンサルティングファームなどたくさんの外部支援が乱立していますが、実際に数千万ユーザー規模のデジタルサービスを経営目線を持って立ち上げた知見を持っているメンバーは、なかなかいないと思います。

だから、外部支援を提供する側もわからないので、クライアントと一緒になって「なんちゃってPoC」がダラダラと続くような惨状が多いのでしょう。すさまじい勢いで変化するデジタルの世界では、新しいものを生み出していく感覚や、自分で事業を創造していく修羅場を含めた経験が必須です。いくらニュース記事を検索したり、AIに聞いても出て来ない、実践者だけが持つ暗黙知と感覚、経験が求められるのです。

世の中に新たなサービスを生み出すには、当事者として絵が見えていて、「この絵を絶対にやりたい」という気持ちがあることがカギ。そこを単純に外部支援なのだと割り切ってしまうと、「クライアントに3つの選択肢を提示して選んでもらう」といったどこか他人事で表面的なスタイルになりがちです。

我々はクリエイティブと戦略とデジタルを掛け合わせた事業当事者のDNAを持ったOneチームであることで、実践経験を活かした国内最高の御支援ができると自信を持っています。 長くプロフェッショナルCxOとして様々な企業を渡り歩いた私自身が、「こういう支援こそ、外の力を貸して欲しい!」という次世代のコンサルティングサービスを作っているわけですから。

中村氏:クリエイティブには2つの定義があると考えています。1つは「広告のクリエイティブ」という狭義を指すもので、これは究極的には「広告費の節約」です。同じ広告費を投下しても、クリエイティブによって効果は大きく変わります。全くダウンロードされないアプリのCMと、高い成果を出すCMがあるように、マーケティングと融合し世の中を惹きつけるクリエイティブが重要です。

もう1つは「創造性」という広義を指すものです。クリエイティブな人材は、発想のジャンプ、創造性のジャンプを鍛錬されてきた人たちです。その力を事業戦略に活かすことで、新しい可能性が広がります。

例えば、大企業の新規事業でも初めに戦略があり、その実現のために新しい発想が必要になることがあります。ただし、戦略のことばかり考えている人は発想が閉じこもりがちで、イノベーションのジレンマに陥りやすい。そこに外部のアイデアが必要とされているのです。

内藤氏:クリエイティブの本質は実行することだと考えています。例えばUI/UXであれば、良いものを作るだけでなく、それを毎日のように改善し続けることが重要です。

私たちはAmebaやインターネット広告など、自社サービスでそれを実践してきました。一般企業ではなかなかできない、この実行力が私たちの強みです。エンジニアが300〜400人規模でいて、UXの専門家もいる。そういった実践的な体制があることで、本当に使えるサービスを作ることができます。

新規事業創出への挑戦

──具体的にどのような価値を提供していきますか。

植野氏:日本の大企業がデジタル、AIなど技術も駆使しながら新規事業を生み出せていない現状があります。日本全体のDXの掛け声の元、コンサルティング市場は急拡大しましたが、一方で具体的な成果が見えているかというと、苦戦している企業ばかりです。

外部支援の見直しのような相談も、よく頂きます。やはりいくら事業当事者の経験が浅い人たちだけが外から支援しても、新しいものを生み出すのは難しい。当事者として絵を描き、その絵を何が何でも世に打ち出したいという情熱を抱いてこそ、修羅場と苦難を突破し、デジタル変革や新規事業創造を実現できるのです。

本気でデジタルとクリエイティブを使って企業を進化させていきたいという、強い想いを持つビジネスリーダーのファイナルアンサーになりたいですね。

内藤氏:デジタルサービスを作るのは簡単かもしれませんが、Amazonなどと戦って勝ち抜くのは1000倍難しい世界なのが現実です。店舗を出すほうがまだ勝機が見出だせるかもしれません。

ただ、私たちにとってデジタルサービスの成功は重要です。デジタル化率やEC化率がより向上していくことで、インターネット広告市場も伸びるからです。そのため、本当に強いサービスを作り、それを適切に広めていく支援をしていきたい。そのためには、サービスの本質的な魅力をどう伝えるかという部分まで、一緒に考えていく必要があります。

中村氏:大企業の新規事業には、2つの大きな課題があります。1つは『イノベーションのジレンマ』です。例えば、あるプロダクトメーカーが中間業者を排除してD2Cで製品を届けようとしても、既存の取引関係があるために実行できない。

もう1つは『サラリーマンのジレンマ』です。失敗しても給料がもらえる環境では、本当の意味での挑戦が難しい。この2つのジレンマを乗り越えて、新規事業を成功させているサイバーエージェントの知見は非常に価値があります。

私たちは、その経験とクリエイティブ、コンサルティングを掛け合わせることで、日本の素晴らしい企業から次々と新規事業が生まれるよう支援していきたいと考えています。

最新のマーケティング事情をご覧ください

世界各国約5,000人のマーケターから得たインサイトから、AI、データ、パーソナライズのトレンドを探ります。