Salesforceユーザーグループ年次最大のイベント「SFUG CUP(Salesforce全国活用チャンピオン大会)」は今年12回目を迎え、6月7日に決勝大会が開催されました。

今年の募集テーマは「データの収集(入力)における課題の克服事例」。Salesforce製品を使い始めてすぐに立ちはだかる壁をどのように乗り越えていったのでしょうか。また、データ収集の先にどのようなAI活用を見据えているのでしょうか。

「Salesforce World Tour Tokyo2024」では、優勝、準優勝を勝ち取った2社のプレゼンターによるトークセッションが行われ、プレゼンには収まりきらなかった「本音や裏側」を話していただきました。

Speakers:

[優勝企業]

三菱地所リアルエステートサービス株式会社

打田大輔 (うちだ だいすけ) デジタル戦略部 CRM推進課長

[準優勝企業]

株式会社リバネス

吉田丈治 (よしだ じょうじ) 取締役 CIO

▶ SFUG CUP 2024「第12回Salesforce全国活用チャンピオン大会」決勝進出6社動画

Salesforce導入で実現したかったこと

──今年の準優勝はリバネス、そして優勝は三菱地所リアルエステートサービスでした。おめでとうございます。まずは、プレゼンテーターを務めたお二人の自己紹介をお願いします。

吉田:私が取締役CIOを務めるリバネスは、科学技術分野における教育や人材育成、研究、創業に関するコンサルティング業務を主に手がけています。

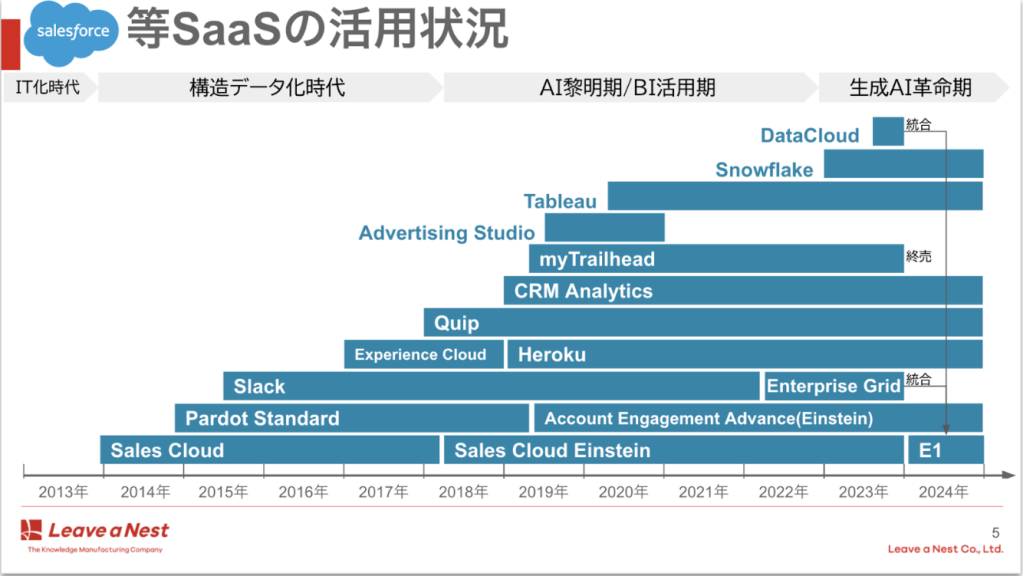

私は、10年前のSalesforce導入を機にCIOとなり、「Dreamforce2019」に登壇するなど、当社の取り組みを紹介する機会を何度もいただいています。今回の「SFUG CUP」も、AIもテーマだったのでついつい申し込んでしまいました(笑)。

打田:三菱地所リアルエステートサービスは、不動産の売買仲介が主な事業の会社です。その中で、私のミッションはIT部門であるデジタル戦略部のCRM推進課長としてCRMとSFA、Tableauの利活用。今回、Salesforceの担当営業の方から「ぜひご応募ください」とお声がけいただき、参加しました。

──最初の質問として、「Salesforce導入で実現したかったこと」をお聞きしたいと思います。

吉田:当社はもともと、商談の管理にスプレッドシートを使っていました。ところが、ビジネスが大きくなると、納品したのに請求書を出し漏れるという基本的なミスが増え、それを防ぐ方法を考えていたときに、Salesforceの存在を聞いて導入に至りました。

Salesforce導入後は、請求書手続きにとどまらず、リードの管理から商談作り、クロージングまでの一連のセールスプロセスもスムーズに回るようになりました。感覚的には、ツールを買ったのではなく、Salesforceのやり方を買ったようなもの。その後も、いろんなツールを導入して活用の幅を広げているところで、ここ2年ほどは生成AIの活用に向けてデータの蓄積と利活用のための体制作りを強化しています。

──打田さんはいかがですか。

打田:Salesforceを導入したのは2014年でした。それまで顧客管理システムを使っていなく、紙とExcelでの管理。その脆弱さに危機感を抱いて、顧客情報と物件の情報、商談情報を一元管理して全社で共有することから始めました。

その後は、せっかく蓄積したデータですので、マーケティング部門が新規リードの獲得に利用するなど、徐々に幅を広げていきました。

最も大事なことは、営業担当者が本来の営業に集中できる環境を作ること。それが最も実現したかったことでした。

「キラキラの魔法」が消えたあとをどう乗り越えるのか

──Salesforceを導入しても、浸透するまで一筋縄ではいかなかったと思います。決勝大会では導入後の課題と、その乗り越え方を語っていただきましたが、今日は決勝大会で語りきれなかった部分をお伺いします。

吉田:決勝大会では、「『面倒くさい』といかに戦うか」という話をしましたよね。10年前のSalesforce導入後、まず苦労したのがスプレッドシートとの二重管理。

社員がなかなかSalesforceに意欲を示してくれない中で、Salesforceの営業さんのキラキラした提案どおり、Salesforceを使うことで実現する夢のような世界を説明して納得してもらい、マネージャー陣が入力する背中を見せるなど、“パワープレイ”でなんとか立ち上げ期を乗り越えました。

ただ、キラキラの魔法が続くのは2年間ぐらいで……。「Salesforceの入力、何のためだっけ?」と疑問を持たれると、モチベーションが下がり、徐々に情報が蓄積されなくなっていきました。そこで「Salesforceに入力すると楽」「手を動かさなくても勝手に処理が進んでいくよね」と実感できる状況を作ったことで再び息を引き返しました。

──キラキラの魔法は2年……。会場でうなずく方もいらっしゃいますね。本当に役に立つという実感につなげるために、どのように工夫したのでしょうか。

吉田:現場に寄り添った現場が使いやすいツールを、いかに作るかだと思います。

たとえば、Slack連携アプリ。外出が多いのでモバイル端末からSlackで簡単に入力したいというニーズがあったので、Slackのアプリ開発の勉強を始めて、自社独自のやりたいことを全部盛りにしたアプリを提供したことがありました。

──ありがとうございます。打田さんはいかがですか。

打田:Salesforceの利用用途は顧客管理からのスタートで、名刺情報をスキャンすると自動的にSalesforceの取引先が作られるので、営業担当者も乗り気で飛躍的に取引先の数が増えました。入力のハードルは比較的低かったと思います。

ただ、一方で苦戦したのはその後。Excelを使った管理が残り続け、Salesforceが無くなっても別に困らない状況でした。

このままでは当初の目的を全然達成できないので、2020年に「Sales Cloud」と「Lightning Platform」に切り替えた上で、全ての会議と営業の商談フェーズの管理をSalesforceで行うように、方向性を打ち出し直しました。ここでは社長に協力してもらい、社員へメッセージや直接の対話をしてもらいました。

ITリテラシーが低い方に向けて、トレーニングをたくさん実施して操作を説明するとともに、「Salesforceにさえ入力すれば何の資料も作成しなくていい」とメリットを何度も訴えましたね。

──操作説明会は全支店で1.5時間、年に2回実施したそうですね。問い合わせも多かったとか。

打田:そうですね。説明会を繰り返したので、私は画面の配置を完全に覚えてしまい、見なくても電話で説明できるようになりました。2020年の切り替え時は、1日60件ぐらい問い合わせがあり、部下から「携帯が発火しそうです」と言われたのを覚えています(笑)。

生成AIはどう使うか

──データをしっかり蓄積できる環境を整えた後、データ活用法として注目なのがやはりAIです。AIをどう活用していくか、お二人のアイデアをお聞かせください。

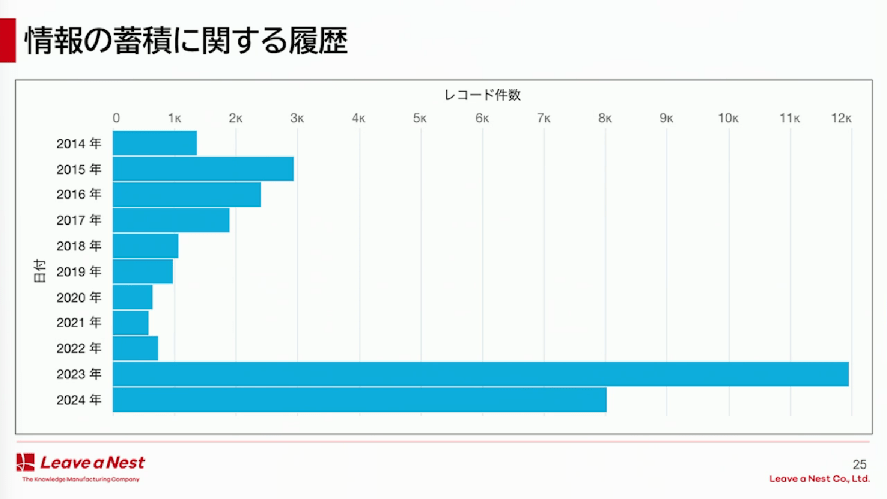

吉田:リバネスでは、情報の「蓄積、開示、分析、統合」という4つのキーワードを社員の行動指針と紐付けています。Salesforceを使い始めて8年間は、情報の蓄積と開示を重視し試行錯誤はありながらも、比較的うまくいったと思います。

情報が蓄積されると、それを使ってどうバリューを作り出すか。みなさんも攻めあぐねていると思いますが、私たちも分析・統合はなかなか難しかったんですよね。

それまでは人力で、大量かつ複雑な情報をプロジェクトで活用していたので、人間がボトルネックになってしまっていました。リバネスができて22年が経ち、枯れた技術での仕事ではそろそろバリューが出なくなって、仕事の棚卸をするのにも分析・統合が大事でした。

今は、LLM(大規模言語モデル)からインサイトをどう引き出せるのか、チャレンジしているところです。

とはいえ、最初は議事録の自動生成のようなライトな領域から始めています。また、さまざまなプロジェクトで残してきたデータを1か所に集約・統合し、そのデータをどう活かすことができる分析するなどさまざまなチャレンジをしています。

これまでは手入力や名刺のスキャンデータをSales Cloudの中に入れて扱ってきましたが、これから扱いたいウェブのアクセス解析や広告の出稿データといった常に入ってくるようなストリームデータをData Cloudに入れる準備もしています。

そしてSales Cloudとマッチングさせ、AIに食べさせてインサイトを得る計画で、その点では、「Tableau Pulse」に期待しています。

──打田さんもAI活用の展望をお聞かせください。

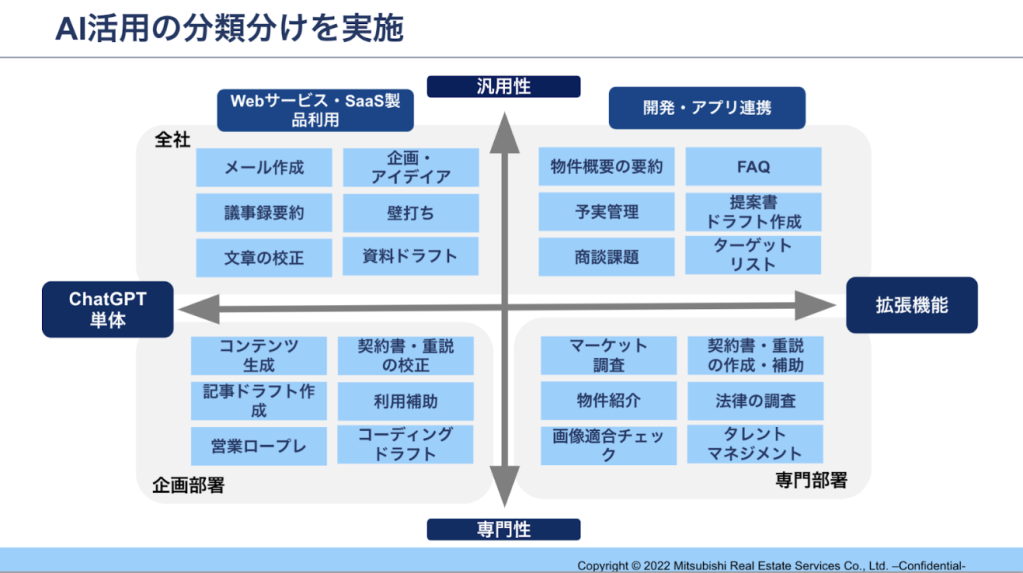

打田:SFAを追求したい思いがあります。どのお客さまを訪問すればいいのか、どの商談を追うべきなのか、どの物件を紹介するのがいいのか。営業が日々、自問自答していることに、AIによって迅速・的確に回答を提供できるようにしたいと考えています。

──決勝では、4象限でAIの活用を考えているという話がありました。

打田:Chat GPTは、メール作成や議事録の要約ですぐ使えるかなと思っています。仮説を立てるとき、抜け落ちていた観点を見つけるのにも非常に便利ですね。

また、マーケティング部門ではコンテンツを作るのが大変なので、Chat GPTで高速かつ質の高いコンテンツを作れないかトライアル中です。

それから、物件をお客さまに紹介するときには文章をたくさん書きますが、決まっている文章も多いので、物件概要書を読み込ませたら最適な紹介文が自動的にできないかといったチャレンジもしています。

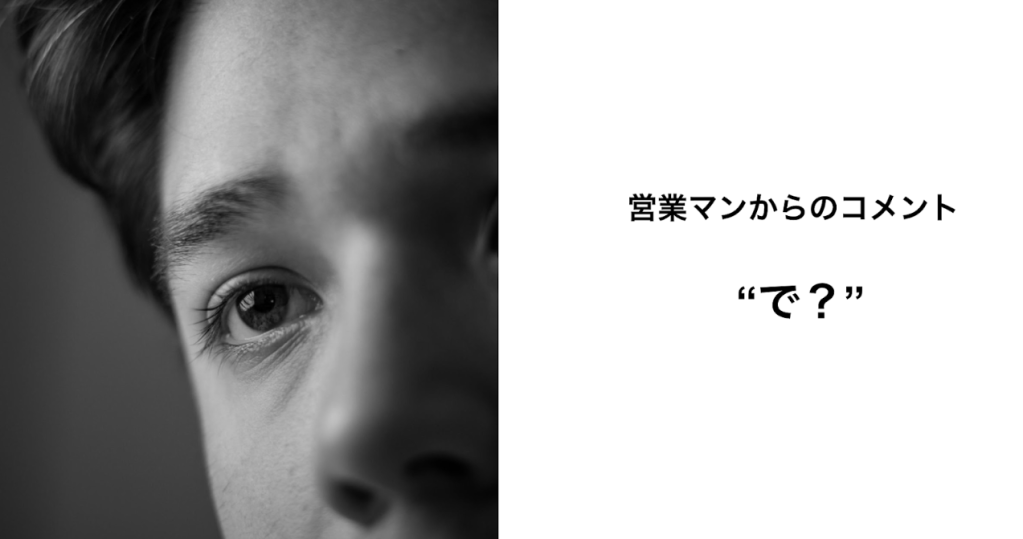

営業担当者の反応は「で?」だった

──プレゼンの内容に話を移すと、打田さんのプレゼンで印象的だったのが、説明会などでSalesforceの操作方法やダッシュボードに表示される内容を話しても、営業担当者の反応が「で?」だったところです。

SFUG CUP決勝大会ではオンラインチャットも盛り上がっていました。おそらくみなさんの共感を呼んだ「あるある」ポイントなんだと感じます。

打田:今も決して「で?」という反応がなくなっているわけではありませんが、徐々になくなってきました。ダッシュボードを見せても反応がよくなくて、「結果はわかるけど、どうすればいいの?」と聞かれてしまいます。KPIが何でいくつなのか見えたところで、管理部門やマネージャーにはメリットがあっても、現場の営業担当者には嬉しくないんですよね。

なので、どんなものができれば喜ばれるのか聞いて、作っては見せに行くのを繰り返していくと、前に「で?」と言われた人の反応も変わってきます。研修に行くと若手が営業に使えそうなダッシュボードを配るのですけど、先日初めて「入力する意味がやっとわかりました」と言ってもらえて救われましたね。やっぱり現場に寄り添った地道なコミュニケーションは本当に必要だと思います。

──打田さんの発表からは、しっかりと現場の声を拾ったり現場に寄り添ったりしているのが伝わってきました。リバネスでも「で?」という反応はなかったですか?

吉田:めちゃめちゃありましたよね。どんなダッシュボード作ればいいのか、最初はよくわかりませんよね?

打田:はい、トンチンカンなものを作っていました。

吉田:自分でも提案しながら「で?」だよなと思うことがありましたが、それを積み重ねなければみえてこないことがあります。

最初は凝ったダッシュボードができてしまうのですが、最終的に使われるのはミニマムなものだったり。1個のKPIだけ出ていればよくて、それがSlackに自動的に流れるようにすれば、ビジネスの調子がわかってアクションを変えられる。意思決定の距離を短くすることを考えて、ダッシュボードやレポートに実装しています。

最高峰のユーザー同士で聞きたいこと

──ここからはお二人で質問しあっていただきます。まずは打田さんから吉田さんへお願いします。

打田:吉田さんのプレゼンを見て、新人の議事録作成をやめて生成AIにシフトした話に、衝撃を受けました。当社では人の会話を聞いて要約するのもトレーニングだという雰囲気があって。「生成AIに任せるべきものと人間がやるべきもの」が今後どうなっていくと思っているのですか。

吉田:今お話いただいたことは、生成AIを趣味みたいな感覚で1年以上使ってきて、最近になって使えるようになるぞと思ったので役員会で提案した施策です。

議事録を新人のトレーニングにすることが重要だと思う人は、当社にも多かったです。だから反対されるかもしれないと思っていましたが、役員会は満場一致の「廃止」でびっくりしたんです。

議事録作成はめちゃくちゃ時間がかかるし、その多くが録音からの文字起こしなので、本当に鍛えられるビジネススキルは少ない。このことは、みんな薄々思っていたみたいです。

当社では、生成AIがやれる部分は最大限活用して時間を圧縮して、その上で個人と個人とのコミュニケーションを重視しています。時間の使い方を変えれば人材の育成効率を上げられるだろうということで、経験値が貯まる側に時間を寄せて、そうではない側はITツールという判断をしています。

一方で議事録には、発言として表れなかった思惑まで残るとは限りません。参加者全員がどういうふうに思っていて、将来どういうふうに動きそうなのかを一言でいいので書くようにしておくと、これも生成AIが読んでインサイトにつなげてくれるはずです。この人がこういうシーンになったらこう感じた、というような教師データが必要になると思っています。

打田:なるほど。非常に勉強になります。

吉田:GPT-4レベルからGPT-5レベルになったタイミングでは、おそらく書き起こしも要約も自分でやる会社は半分ぐらいになるのではないかと予想しています。

OpenAIの発表では、音声から感情まで読み取って表現できるようになりそうですが、人間にはできないことだから任せる。人間はそれを利用する側に行けばいい。このように方向性を分けて考えています。

──では次に、吉田さんから打田さんへ質問をお願いします。

吉田:打田さんのプレゼンの中で、AIではない、いろんなデータを用いた商談スコアリングの話がありましたが、詳しく聞かせてください。

打田:取引先と商談と「Marketing Cloud Account Engagement(Salesforceのマーケティングオートメーションプラットフォーム、旧Pardot)」と物件。この4つの情報が紐づいて管理できているので、この4つの要素で成約するかどうか予測しています。

そこで社内のメンバーやお世話になっているパートナーさんに相談して、どの組み合わせが一番成約するのか客観的に示せないだろうかと検討しました。取引先にuSonar(法人データベース)のデータを連携させると、社宅をたくさん持っている企業、社員数が増えている企業といったタグも組み合わせて、どの因子が一番成約に影響を及ぼしているのかが浮かび上がってくるのです。

その結果を営業部門の企画担当などに見てもらって、精度を上げていきました。自分たちが気付いてない客観的な過去の成果に、営業の温度感を合わせれば商談の見極めに役立つと思って一部から展開しています。

吉田:すごく努力されているなと本当に思います。私も過去にスコアリングを手動でやったことがありますが、弊社の場合、プロジェクトの種類が多岐にわたりすぎて挫折しました。過去データでの統計を諦めて、今はSalesforce CloudのEinsteinでスコアリングを行い、スコアが50点付近のどちらに転ぶかわからない商談のケアだけで使うゆるい運用にしました。

──両方の手法で結果を比べてみると面白そうですね。まだ聞きたいことはありますが、時間になりました。打田さんとは今日に至るまでいろいろとお話しさせていただきましたが、ずっと「取り組みは極めてシンプルです」とおっしゃっていたのが印象的です。

お二人が取り組んでいることを聞いて、意外とできそうだと思われた方も多いのではないでしょうか。一つでもいいので取り組んでいただき、会社の変革の一歩になればうれしく思います。お二人とも本日はありがとうございました。

決勝大会のプレゼンテーションでは、メインテーマである「データの収集(入力)における課題の克服方法」について、「課題、解決策、成果」を詳細に語っていただいているほか、AI活用法も紹介しています。

また、両者のプレゼンテーションだけでなく、ほかの4社のプレゼンテーションもご覧になれますので、ぜひご覧ください(プレゼンテーションは各社20分ほどです)。