Salesforce World Tour Tokyo 2023 基調講演レポート

Part1

Keynote Report

「Trailblazer」を賞賛

今年の「Salesforce World Tour Tokyo」は、2023年11月28日と29日の2日間、58社・団体のスポンサーの協力を得て、東京と大阪の会場、そしてオンラインのハイブリッドで開催した。

テーマは、「データ+AI+CRM+信頼でこれからの時代をリードする企業へ」。このテーマに関連する150以上のセッションを用意し、合計で約2万8000人が登録。セールスフォース・ジャパンが主催するイベントの中でも過去最大規模となった。

基調講演は、セールスフォース・ジャパン 代表取締役会長兼社長の小出 伸一が登場し、ユーザー(Trailblazer=トレイルブレイザー)を紹介する内容からスタートした。国内だけでなく世界で活躍する国内のTrailblazerの活動内容を紹介し、その実績を称えた。

共同創設者でグローバルCTOを務めるパーカー・ハリスもこの場面で登場し、先進的な取り組みや社会的影響力が強い実績を上げた人に贈られる黄金のパーカー「ゴールデン・フーディー」を贈呈する場面も見られた。

グローバル、日本ともに着実な成長

基調講演「Now Everyone’s an Einstein~データ+AI+CRM+信頼で これからの時代をリードする企業へ」では、6年ぶりの来日出演となった会長兼CEOマーク・ベニオフが、会場内を巡りながらSalesforceのビジネスの現状、コアバリューや社会貢献活動を紹介。その上で、今回のイベントの最大の注目ポイントであるAIに関する取り組みを語った。

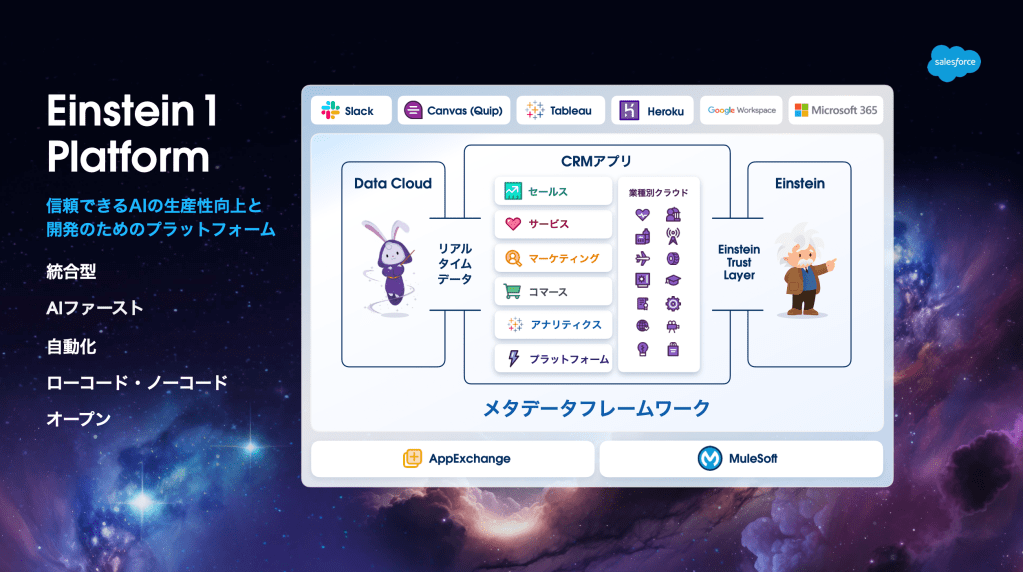

また、マークの後を受けたパーカーは、AIに関するSalesforceの取り組みをより踏み込んだ内容を披露。「Einstein 1 Platform」という新プロダクトの機能や価値、事例、そしてTrailblazerが果たす役割の重要性などを説明した。

基調講演の後半では、パナソニック ホールディングス様およびカインズ様を招き、AI活用をリードする先進企業の事例紹介や、導入しているソリューションのデモを行った。

本記事では、マークおよびパーカーのプレゼンテーションの一部を抜粋して紹介する。

Salesforce World Tour Tokyo

オンデマンドセッション

AIの進化をお客様の進化につなげるため、Salesforceでは全てのCRMアプリケーションに対話型AIを実装していきます。

AI活用をリードする先進企業の事例を通じて、新しい生成AIの力をビジネスの力へと変革する未来をご覧ください!

「まずはありがとうと申し上げたい」――。冒頭、マークは参加者、お客様、パートナーなど様々なステークホルダーに謝意を述べた。

「皆さまに支えられて、Salesforceはビジネスと社会貢献を両立できています。2023年度は31.6%の営業利益率で348億ドル近い売上高を予定。また、イノベーション、社会貢献、倫理について外部から高く評価される企業とも位置付けられるようになりました」

セールスフォース・ジャパンについては、従業員は3400人にも上り、「働きがいのある会社ランキング」で2位を獲得したことについて言及。日本も着実に進化していることを強調した。

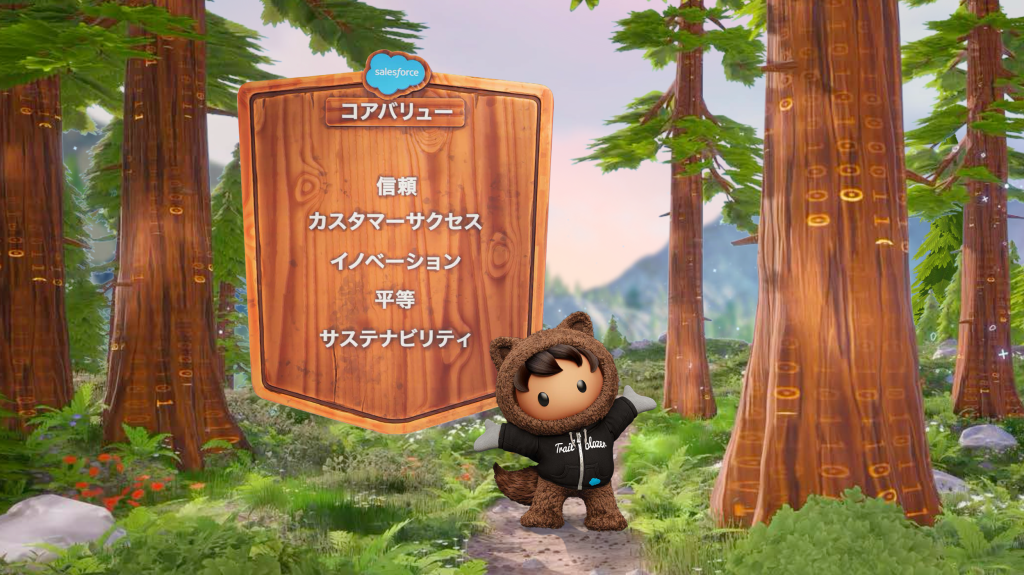

このような成長の根幹には、「信頼、カスタマーサクセス、イノベーション、平等、サステナビリティ」を大切にしてきたことがあります」と不変的に追求しているコアバリューの重要性を語った。

「信頼」に重きを置くAIの取り組み

その後、マークは生成AIについて言及した。

Salesforceは、1999年の創業当初から企業が顧客と「新しいカタチでつながる」ことを支援し続け、CRMでナンバーワンの企業となっている。その間、かつてないスピードで進化してきたクラウド、モバイル、ソーシャルメディア、データといったテクノロジーに対応し続けてきた。「AIについても、お客様のために、正しいプロダクトを正しいタイミングで提供していきます」とまずはAIに対する強烈なコミットメントを示した。

続けて、エンタープライズAIの未来について言及し、「4つの波」を説明。

現在は第1波「予測AI」から第2波「生成AI」へと移り、これまでにないインテリジェンスを提供できるようになってきたという。そして、今後訪れる第3波は「自律型エージェント」であり、最終的に第4波では「汎用人工知能」を利用できる時代となると予測した。

「これまでできなかったことができるようになり、人間の体験をより豊かにすることができるでしょう。これまでにない高みを目指せることが、AIの魅力の一つ。それが今、目の前に開かれようとしているわけで、私は本当に興奮しています」

ただ一方で、課題もあるとマークは指摘する。「ChatGPT」を使ってみればわかるように、常に100%正確ではなく、ハルシネーション(幻覚。AIがもっともらしいが誤った答えをつくってしまうこと)の問題もある。回答が利用者に与える有害性の問題もある。多くの企業が「もっとAIを使わなければいけない」と考えているものの、AIの信頼性に対して課題も感じているのも事実だろう。

目指しているAI活用の姿を実現するには、こうした問題だけでなく、様々な克服すべきことがあるという。バラバラなデータ、連携のないAPI、分断されたアプリ、多種多様なベンダー、低い生産性……。これらが企業の現在地である。

「私たちは、このギャップをなくしていきたい。そのために私たちは新しいSalesforceのプラットフォームを開発し、この問題を解消したいと考えています」

「Einstein 1 Platform」とは何か?

そこで登場したのが、信頼できるAIプラットフォーム「Einstein 1 Platform」である。

「信頼できるAIプラットフォームによって生産性を向上することができます。加えて、カスタム開発も可能です。

日本の企業の皆さまと会いましたが、AIを自分たちの企業の中で自分たちのビジネスプラットフォームで使いたいと強調していました。さらに、他にもたくさんの友人、Trailblazer、リーダ、ファンと会いましたが、AIが欲しい、インテリジェントも欲しい、CRMも使いたい、でも自分たちのためにカスタム化して自分たちのビジネスプロセスに合ったものを使いたい、と。カスタムアプリケーションが欲しいとおっしゃるわけです。

ですので、アプリケーションを提供するだけではなくプラットフォームを提供して、皆さまが質の高いAIアプリケーションを構築できるようにしたい。かつ信頼・安全が必要です。コアバリューを守りながら、それを実現しなくてはなりません」

このようにマークは「信頼できるAIプラットフォーム」の意義を強調。そしてテクノロジーの詳細に話を進めるにあたり、パーカーに説明を委ねた。

パーカーが解説するAIの進化と3つの革命

予測と生成AIの両方を搭載した「Einstein 1 Platform」は、これまでに15以上の機能が日本で正式リリースされ、今年度末(2024年1月)までに25以上の機能が登場する予定だ。

パーカーは、25年間にわたってSalesforceのイノベーションを実現してきた中心人物で、その彼が「これまでになかったほど楽しみにしています」と語る「Einstein 1 Platform」の価値とは何か。それを端的に表現するキーワードはAIファースト、統合型、自動化、ローコード・ノーコード、オープンの5つだ。

「特に私が楽しみにしているのは、セールス、サービス、マーケティング、コマースといったアプリケーションを全部一つの共通プラットフォームに統合していることです。そしてプラットフォームはAIによって支えられており、毎週なんと1兆件もの予測が処理されています。信じがたいほどです」

また、自動化の観点では、一つのワークフローエンジンでプラットフォーム全体をカバーする「Salesforce Flow」が自動化を拡大しており、毎月1.2兆のタスクが自動化されている。

すでにその価値を享受する企業の事例も出てきており、三越伊勢丹では「Einstein」によるレコメンデーション経由の売上が3.2倍に。LINEヤフーでは「Salesforce Flow」でタスクの自動化が以前より33%高速になっている。

SalesforceにおけるAIの進化と「信頼の時代」の到来

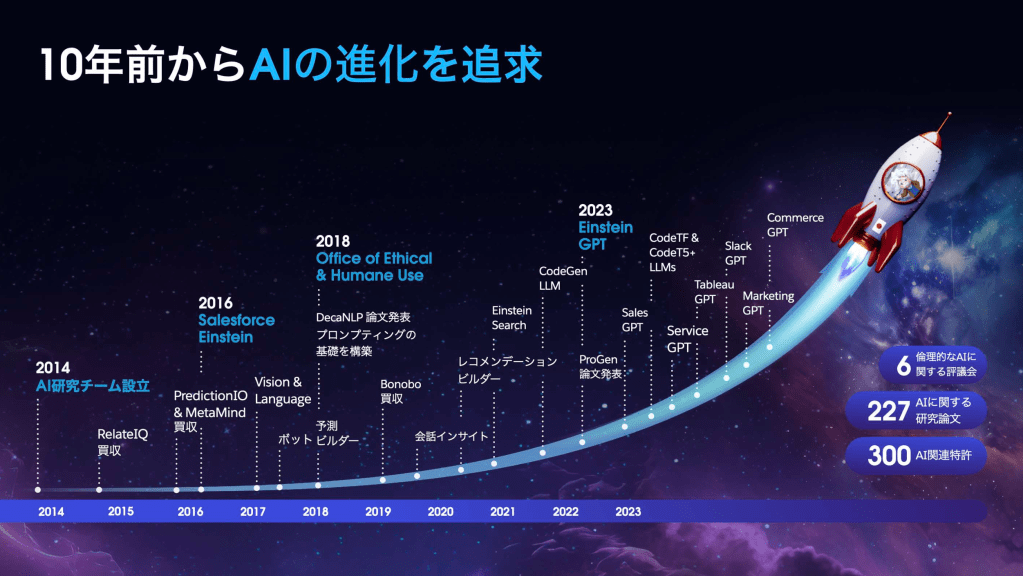

今、こうして「Einstein 1 Platform」 にAIを搭載できている背景には、SalesforceがAIにかなり前から取り組んできた歴史がある。

2014年にAI研究チームが発足し、2016年に登場した「Salesforce Einstein」には最新の機械学習や深層学習も組み込んだ。先ほどマークが説明した第1波「予測」というインテリジェントの提供だ。

「私たちが新しい世界に入る中で、やはり信頼性が重要だと考えていましたので、2018年にはOffice of Ethical and Humane Use(倫理的および人道的な使用に関するオフィス)という部門をつくりました。この部門でAIを正しい形で信頼性を守りながら使えるようにしてきたわけです」

そして、近年ではOpenAI社による生成AIが世界に驚きを与え、AIによる大きな進展が始まった。Salesforceも2023年、「Einstein GPT」の提供を始めた。

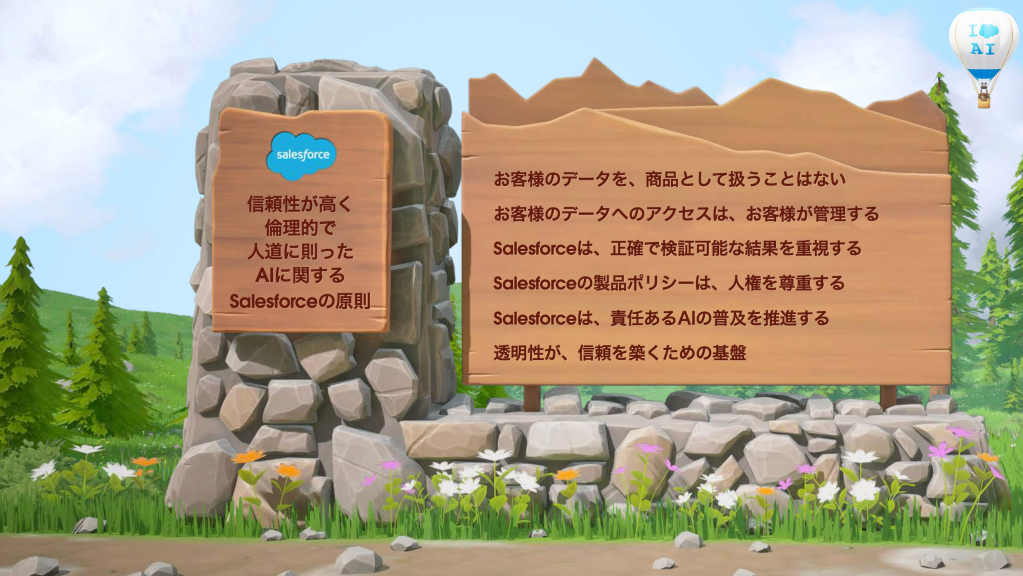

「AI革命によって、私たちは新しい世界に突入しました。いちばん重要なのは、そこに信頼性があるということ。このテクノロジーのパワーを実感すると同時に、もし何か間違いがあれば恐ろしいとも考えますよね。そこでSalesforceは、私たちの原則をつくりました」

「私たちは、皆さまに対して100%の透明性を確保していきます。この透明性によって、お客様と正しい信頼関係を築くことができると考えています」

信頼性・透明性を実現するテクノロジー

パーカーが説明した信頼性や透明性を、Salesforceでは理念に掲げるだけでなく製品に落とし込んで提供する。

その一つである「Einstein Trust Layer」は、「Einstein 1 Platform」の重要な要素であり、データマスキング・有害性の検出といったSalesforce Platformにネイティブに組み込まれた、安全なAIアーキテクチャである。その仕組みはこうだ。

LLM(大規模言語モデル)にプロンプトを入力するとき、データセットが守られ、そのデータを使って動的なグラウンディング(AIが言葉と実世界を関連付けて理解)する。次に、そのデータの中に含まれる非常にセンシティブな情報やパーソナルな情報が社外に出るのを避けるためにマスキングを行う。

そしてデータを受け取ったLLMは、データを一切保持しない。

さらに、生成した情報が正しいレスポンスかどうか、そこに有害性は含まれていないかを検出し、お客様の社員にマイナスの影響を与えないようにする。最後は、監査履歴をきちんと保存する。

「『Einstein Trust Layer』についても、やはり『Einstein 1 Platform』に統合されています。例えばData Cloudとアクセスしているときも、セールス、サービス、マーケティングを使っているときも、メタデータのフレームワークを変更しているときも、皆さまのアクションがきちんとプロテクトされているのです」

AI革命は「データの革命」だ

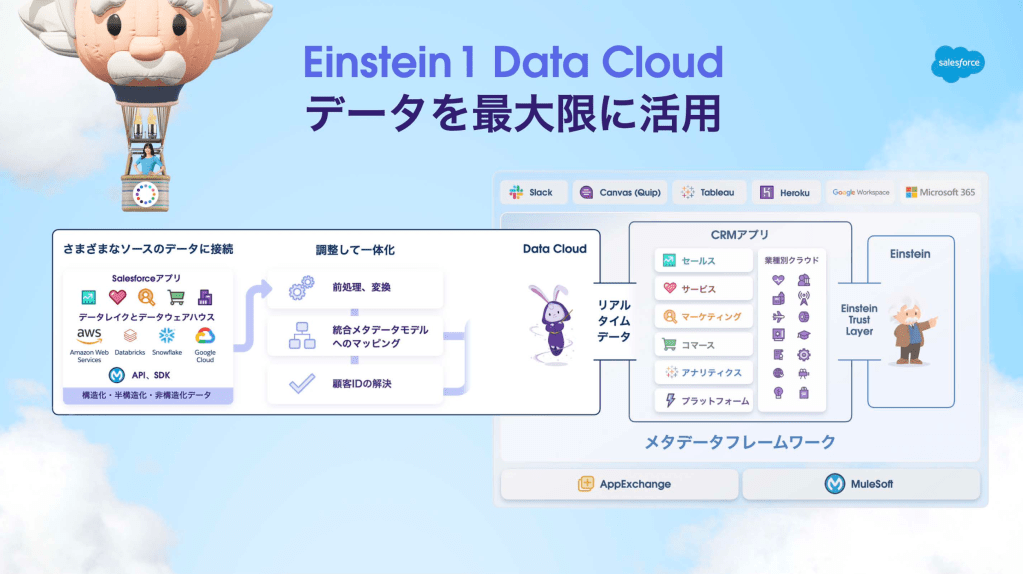

続いてパーカーは、あらゆるデータをつなぐハイパースケールデータエンジン「Einstein 1 Data Cloud」に話を移す。

「AIは皆さまのビジネスにぴったりのものでなければいけない。皆様の固有のビジネスデータをどうやって生かすかが重要。したがってAI革命というのは、データの革命であると私は考えています」

AIが必要とする企業のデータがなければ、AIのパワーを信頼ある形で手に入れることができない。ところが多くの企業では、データはあちこちに点在しているのが実態であり、連携していない業務アプリの割合は71%にも上るという調査結果もある。

「点在するデータの問題を何とかしなければいけない。だからこそ、私たちはEinstein 1 Data Cloudを開発しました。これはハイパースケールデータエンジンで、どんな量のデータでもスピード感を持って対応することができます。1カ月あたりの処理レコード数は2兆件ですが、指数関数的に増えてきています」

この「Einstein 1 Data Cloud」も統合されており、さまざまなアプリケーションやメタデータと連携がとれている。CRMとエンゲージメントデータを統合してAIを強化できるのだ。

さらにパーカーは「AI革命は顧客体験の革命」だとも語る。「Einstein 1 Platform」では生成AIを活用するいくつもの機能を搭載する予定だが、その中で重要な役割を果たすのが新機能のEinstein 1 Copilotだ。すべてのアプリケーションに搭載される対話型AIアシスタントで、誰もがEinsteinになれる。

「(Einstein 1 Copilotは)皆さまの隣にいつも座ってくれる副操縦士です。CRMに話をすると、そのインテリジェンスで助けてくれます。セールス、サービス、マーケティングをより高いレベルにするために助けてくれます」

Part 2

田中教授が分析。そのメッセージの深層とは

ここからは、テック業界の経営戦略に精通し、近著『世界最先端8社の大戦略 「デジタル×グリーン×エクイティ」の時代』(日経BP社)でSalesforceを取り上げその戦略を分析している立教大学ビジネススクール(大学院ビジネスデザイン研究科) の田中道昭教授に今回の基調講演を解説してもらった。

立教大学ビジネススクール(大学院ビジネスデザイン研究科) 教授

株式会社マージングポイント 代表取締役社長

シカゴ大学経営大学院MBA。専門は企業戦略&マーケティング戦略及びミッション・マネジメント&リーダーシップ。三菱東京UFJ銀行投資銀行部門調査役、シティバンク資産証券部トランザクター(バイスプレジデント)、バンクオブアメリカ証券会社ストラクチャードファイナンス部長(プリンシパル)、ABNアムロ証券会社オリジネーション本部長(マネージングディレクター)などを歴任。現在は立教大学にて教鞭を執りながら、株式会社マージングポイント代表取締役社長を務める。主な著書に『アマゾンが描く2022 年の世界』(PHPビジネス新書)、『GAFA×BATH 米中メガテックの競争戦略』(日本経済新聞出版社)、『アマゾン銀行が誕生する日 2025年の次世代金融シナリオ』(日経BP社)、『世界最先端8社の大戦略 「デジタル×グリーン×エクイティ」の時代』(日経BP社)、『モデルナはなぜ3日でワクチンをつくれたのか』(インターナショナル親書)がある。解説者としても精力的に活動し、テレビ東京の「ワールドビジネスサテライト」などで経済、経営戦略などのニュース解説を行っている。

B2BのSaaS企業が生成AIをけん引する

デジタルの活用はこれまで、どちらかといえばB2Cビジネスを展開する企業がリードしてきた印象がある。その一方で、生成AIにおいてはB2Bが市場をけん引すると、私は予想している。ERPやCRMといった業務系クラウドに生成AIを組み込む動きが活発になってきたが、この流れをけん引するのは外資系クラウドベンダーであり、Salesforceは代表的な1社だ。

生成AIはさまざまな業務をアップデートするだろう。商品やサービス、カスタマー・エクスペリエンスやカスタマー・インターフェース、そして顧客接点のあり方もアップデートが求められるはずだ。Salesforceであれば、CRM、顧客とのエンゲージメントを高めるための術を強力にアップデートするだろう。

一方で、変えてはいけないものがある。利便性が高いからといって手放しで活用していけばいいというものではない。生成AIでは、変えるべきもの、変えてはいけないものの見極めがより重要になってくるだろう。

コアバリューを生成AIでアップデートする

私はこれまで7つのポイントでSalesforceを注視してきた。その一つがコアバリューだ。この基調講演ではコアバリューを大切にしているSalesforceが、生成AIで何をアップデートし、何を死守しようとしているかに注目した。

マークが生成AIについて語る前に、「1-1-1モデル」の実績や改めて5つのコアバリューを紹介したことに「コアバリューを守りながらミッションやビジョンを実現する」のだという意志を感じ、生成AIはビジネスを推進する上でのコアバリューというよりも、社会的役割を果たすためのものとして位置づけているように受け止めた。これは非常に評価すべきことだ。

「マーケティングの神様」と称されるフィリップ・コトラー氏は、「事業活動は文化活動でなければならない」「本物のブランドになるには文化ブランドになることが必要である」という言葉を残している。

マークからは語られなかったが、私はコアバリューの一つでもある「平等」が今回のサービスアップデートの中核ではないかと思った。これまでのAIはITリテラシーが高い人だけしか使えなかった。だが、基調講演のタイトルが「Now Everyone’s an Einstein(誰もがアインシュタインになれる)」となっているように、AIの価値を「平等」に享受できるようにAIの民主化を進めている。

そして印象的なのが、やはりコアバリューの「信頼」を強調していたことだ。ビジネスの現場で対話型AIの導入が本格化しつつあるが、一方でハルシネーションの問題や、顧客情報の保護、意図せず第三者の著作物を利用してしまうなど倫理面での懸念も広がる。

そうした中で「信頼性に最大の優先順位を置いている。信頼性との融合なしにユーザー企業へ提供することはできない」とマークは語った。それを具現化する仕組みとして「Einstein Trust Layer」が登場した。

もう一つ、コアバリューに対応させて紹介したいのがカスタマーサクセスで、SalesforceのCRMを生成AIでアップデートする動向は、当然見逃せない。「顧客のビジネスの成功」を今後も徹底的に追求していく姿勢を示し、新機能や事例が紹介された。

Trailblazerを生成AIでアップデートする

カスタマーサクセスの観点では、Trailblazerへの敬意に引きつけられた。

カスタマーサクセスのアカデミックなフレームワークの中で、最後のプロセスが「カスタマーアドボカシー」だとされている。フィリップ・コトラー氏も指摘しているが、デジタルでつながった世界においては、顧客からアドボケート(推奨)されることが非常に重要である。商品やサービスを選択するための情報が満ちあふれている中で、消費者はインフルエンサーや親しい人を重視しはじめているからだ。

私が実際に企業からヒアリングをしてみてわかったのは、カスタマーセントリック(顧客中心)、カスタマーサクセス、顧客との共創、この3つに取り組む文化を持つ企業はアドボケートされているということ。

マークが登場する前に、Trailblazerを迎えたプレショーの時間が設けられたが、顧客がまさにアドボケートしくれているのがよくわかる。彼らの発言からは、他社のTrailblazerとともに共創し、生成AIを使って自分たちの仕事を変え、さらに新たな価値をつくろうとしはじめていることがよく理解できた。もはや顧客ではなく伝道者になっている。

基調講演ではEinstein 1 PlatformがローコードとノーコードでTrailblazerを支援することや、「TrailblazerがAI革命をリードする」との見出しで、生成AIを活用するためのスキルアップ機会の提供や投資を惜しまないことを紹介していた。

私は生成AI成長のポイントは「いかに顧客と共創するのか」だと考えていたのだが、それを窺い知れる場面だった。

Salesforce World Tour Tokyo

オンデマンドセッション

AIの進化をお客様の進化につなげるため、Salesforceでは全てのCRMアプリケーションに対話型AIを実装していきます。

AI活用をリードする先進企業の事例を通じて、新しい生成AIの力をビジネスの力へと変革する未来をご覧ください!