チームビルディングという言葉のイメージはできても、実際のやり方や詳しい意味を知らない人もいるでしょう。チームビルディングにおいて重要なのは、チームメンバーが個々の能力を最大限発揮できることです。また、自立性や自発性を持った組織であることも重視されます。

本記事では、用語の意味やチームビルディングの発展段階、チーム作りにおける手法などを解説します。ご自身のチーム運営に活用してみてください。

▶ 無料お役立ち資料【営業組織を強化し、売上向上に繋がる資料3点セット】をダウンロードする

目次

チームビルディングとは

チームビルディングとは、組織開発の手法です。メンバーの能力や個性を最大限に発揮できる環境を作り、チームの目標や経営ビジョンの達成を目指していきます。メンバーの個性を活かすことが重視されているため、目標の達成と合わせて、生産性の向上やモチベーションアップ、人材育成といった側面でも効果的です。

近年は価値観の多様化が進んでいるため、新たなアプローチとしてチームビルディングが注目されています。

チームビルディングとチームワークの違い

チームビルディングと似た言葉に「チームワーク」があります。チームワークは、メンバー同士で弱点を補い、課題の解決に向かう取り組みです。目標や特定の課題の解決に向かって取り組む点は、一見するとチームビルディングと同じです。しかし、両者には大きく異なる点があります。

チームビルディングは、個々の能力を最大限に活かし、経営におけるビジョンの達成を目指しながら企業に付加価値をつけることが目的です。一方で、チームワークはメンバーがそれぞれの弱点を補填しながら、目の前の課題解決を目指します。両者のスタンスやメンバーのあり方は、一見似ているようで大きく異なるのです。

チームビルディングの目的

チームビルディングには、いくつか目的があります。ここでは代表的なものとして、以下の5つを紹介します。

- ビジョンへの深い理解

- マインドセットの形成

- 的確な人材配置

- 組織の心理的安全性の向上

- モチベーションの向上

ビジョンへの深い理解

チームビルディングに成功した組織の理想形は、メンバー全員がビジョンへの深い理解があり、一体感を覚えて行動ができる状態です。

メンバー全員がビジョンを理解し行動をともにできれば、よりよい協力体制が取れ、成果につながります。また、このあと解説する「モチベーションの向上」や「組織の心理的安全性の向上」など、多方面によい影響を与えます。

マインドセットの形成

マインドセットとは、個人がもつ物事の見方や考え方です。私たちは普段、無意識にマインドセットを形成しています。チームビルディングを行うと、既存のマインドセットを一旦リセットし、ビジョンの達成に必要な新たなマインドセットの形成が可能です。

的確な人材配置

チームビルディングでは、メンバー間の活発なコミュニケーションが重要です。個性の発揮や価値観の尊重がしやすくなり、コミュニケーションの質や量も高まります。その結果、最適な人材配置や役割分担が行われ、チームのパフォーマンスに影響を与えます。

関連記事:生産性とは?意味や種類、計算式、生産性が向上した事例などを解説

組織の心理的安全性の向上

心理的安全性とは、組織やチーム内で、誰に対しても安心して自分の意見や気持ちを発せられる状態です。チームビルディングでは、個々の能力を発揮し、価値観や考えを尊重しながらやり取りが行われていきます。活発なコミュニケーションが行われると、自分の能力や意見、気付きなどを安心感を持って発せられるようになります。

モチベーションの向上

チームビルディングでの取り組みは、個人の成功体験ではなく、チームの成功体験を重ねていくことが重要です。チーム内で意見を出してプロジェクトを推進していくと、チームの一体感は高まり、成果が上がりやすくなります。チームだから達成できたという経験を得られると、チームへの貢献度もさらに高まり、モチベーションの向上にもつながります。

チームビルディングの5段階プロセス「タックマンモデル」を解説

心理学者のブルース. W. タックマン氏は、チームの発展には5段階あることを提唱しています。これは「タックマンモデル」と呼ばれるものです。段階には、それぞれ名称がつけられています。

- 1.形成期(Forming)

- 2.混乱期(Storming)

- 3.統一期(Norming)

- 4.機能期(Performing)

- 5.散会期(Adjourning)

自身のチームが今どこに位置するか、把握しながら発展させていくとよいでしょう。

1.形成期(Forming)

形成期(Forming)は、チームが作られた初期の段階を指します。メンバーはお互いをまだよくわかっておらず、チームの目指す場所も理解できていません。緊張感を持ちながらコミュニケーションを取っているため、緊張状態を抜け出すために、コミュニケーション量を増やすことが重要です。

2.混乱期(Storming)

混乱期(Storming)は、目標が定まりプロジェクトが進み始めることで、意見や価値観の食い違いが生まれる段階です。意見の違いに目が向きやすいこの段階では、コミュニケーションの質を高めるとよい方向へ変化していきます。混乱期はチームのモチベーションが下がりやすいので、食い違いがあった場合は納得するまで話しあうなど、理解を深める対話を意識しましょう。

3.統一期(Norming)

混乱期を乗り越えると、統一期(Norming)という安定したチームに変わっていく段階へ入ります。統一期で重要とされる指標は、役割を果たし、チームで目標を達成することです。目標や役割を個々が意識できていくと、チームの団結力が高まり、次の段階へと発展します。

4.機能期(Performing)

機能期(Performing)は、それぞれが役割を理解し、またチームが団結力を持って相互にサポートしあう体制が取れている状態です。機能期への発展は壁が高く、多くのチームは機能期に移行できないと言われています。

機能期では、高いパフォーマンスを維持するために、日々の取り組みを意識することが重要とされます。鍵となるのは、チームリーダーの立ち回りです。リーダーがメンバーのメンタルケアを行ったり、自立をサポートしたりしていくと、高パフォーマンスの維持が達成できます。

5.散会期(Adjourning)

散会期(Adjourning)は、プロジェクトが終了し、チームが解散する段階です。チームビルディングの成功は、解散時のチームメンバーのリアクションでわかると言われています。解散を惜しんだり、それぞれを称賛しあったりしていれば、チームビルディングは成功したと考えてよいでしょう。

チームビルディングを行う際の注意点

チームビルディングは、ただ漠然と取り入れれば成功するものではありません。とくに気をつけたいのが、認識や意見のズレです。ここでは注意点として、5つの項目について解説します。

ビジョンが不明確にならないようにする

チームビルディングにおいて、ビジョンを設定することは非常に重要です。ビジョンが不明確なまま進めると、メンバーは何から取り組めばいいかわからず、モチベーションの低下を引き起こします。リーダーが主導してビジョンの理解を深め、チームの目的を定めていきましょう。必要に応じてテキストやビジュアルの共有も行うことが望ましいです。

目的や役割を押し付けない

チームビルディングでは、チームに信頼を覚えながらメンバーが個性を発揮することが重要です。そのため、目的や役割を押し付けるのは避けましょう。押し付けられたメンバーは義務感から、モチベーションの低下を引き起こします。メンバーの自立や自発性を大事にすると、心理的安全性の向上にもつながっていきます。

指示で動く組織にならないようにする

チームビルディングの初期段階では、自身の役割がわからず、周りの様子をうかがいながら行動する姿もよく見られます。リーダーはこの状況を打破するために指示をしがちですが、自発的に動けないチームにならないよう注意が必要です。そのためには、自主性や自発性を意識すると同時に、それぞれに明確な役割を与えることが重要です。

多様性の尊重を忘れない

チームビルディングでは、多様な価値観を受け入れて、相互がサポートしあえる組織を目指します。チーム一丸となって同じ方向を目指す必要がありますが、個性や価値観を尊重した上で行うことが重要です。多様性の尊重を忘れない振る舞いを心がけましょう。相互理解を進めていくと、チームとしての団結力も高まっていきます。

メンバーの放置や丸投げに注意する

チームビルディングでは、メンバーの自発的な活動を尊重するため、比較的自由で裁量のある環境を用意します。しかし、自発性を尊重しすぎると、メンバーを放置することにもつながり、うまくフォローアップできない状況に陥るかもしれません。

適切なコミュニケーションや研修を取り入れると同時に、丁寧な説明を心がけ、置いてけぼりになるメンバーがいないよう気をつけましょう。

関連記事:社内コミュニケーションとは?重要性やアイデア、成功事例などを解説

チームビルディングの手法

チームビルディングには、段階に応じて効果的な手法があります。具体的なゲームも紹介していくので、参考にしてください。

ワークショップ

ワークショップとは、体験型講座です。参加者が主体的に考えたり協力しあったりして講座を進めることで、理解が得やすくなります。また、実務シーンと同じ流れで練習が可能です。ワークショップの種類によって、チームビルディングのどの段階に適したものかは異なります。

リーダーズインテグレーション

「リーダーズインテグレーション」は、チームの形成期に効果的なワークショップです。リーダーがファシリテーターとなり、以下の手順を進めていきます。

- リーダーが自己紹介と、これまでやってきたことを発表します。

- リーダーが退室します。

- 残ったメンバーが、リーダーについて知っていること、知らないこと、知っておいて欲しいこと、自分がリーダーのためにできることを話し合い、ホワイトボードに書き出します。

- メンバーが退室します。

- リーダーが入室し、書かれた意見についての回答を考えます。

- メンバーが入室し、リーダーが回答を発表します。

形成期は、チームへの信頼やまとまりがありません。メンバーが率直な意見を伝え、リーダーが正面から向き合い対話が進み、相互理解が深まります。厳しい意見が出ることも多いですが、チーム一丸となるプロセスにおいて重要な取り組みです。

ゲームやスポーツ

ゲームやスポーツを行うと、プレイ中に無意識のクセや考え方や、普段の行動や人との関わり方が自然と表れます。こうした無意識の振る舞いから気づきを得られることが、ゲームやスポーツを行う最大のメリットです。

また「混乱期」「統一期」「機能期」といったタイミングでは、ゲーム性の高いアクティビティを行うと、チーム全体の力を引き出す効果が得られます。

条件プレゼン

「条件プレゼン」は、統一期と機能期に適したゲームです。条件プレゼンでは、決められた3つの言葉を盛り込み、チームでプレゼンを行います。たとえば、「桃」「鬼」「戦い」とキーワードが決められていた場合、一般的には「桃太郎」をイメージするでしょう。しかしこれをチームで話し合い、想像力を働かせて新たなストーリーを作り上げます。

最後は投票によって、もっとも面白かったチームを決定します。チーム単位でプレゼンを行うため、コミュニケーション量が増えて絆も深まり、プレゼン力の向上も見込めるでしょう。

ジェスチャーゲーム

「ジェスチャーゲーム」は、混乱期に起こりやすいチーム内対立を緩和させる効果があります。ジェスチャーゲームの進め方は簡単です。メンバーを複数チームに分け、お題を身振り手振りのみで次のメンバーに伝えていき、1番早くメンバー全員がジェスチャーを終えたチームが優勝です。

動作はおもしろい動きになることが多く、緊張感や対立を和らげます。また、言葉を使わないので、ノンバーバルなコミュニケーション力の育成にもつながります。

座学や研修

座学や研修を行う場合、効率的に情報量を得られるメリットがあります。しかし、インプットにとどまってしまい、参加者のモチベーションや実践力を得にくいのがデメリットです。ゲームやスポーツなどの体験型のアクティビティと研修を併用することで、参加者のやる気や集中力を引き出しましょう。

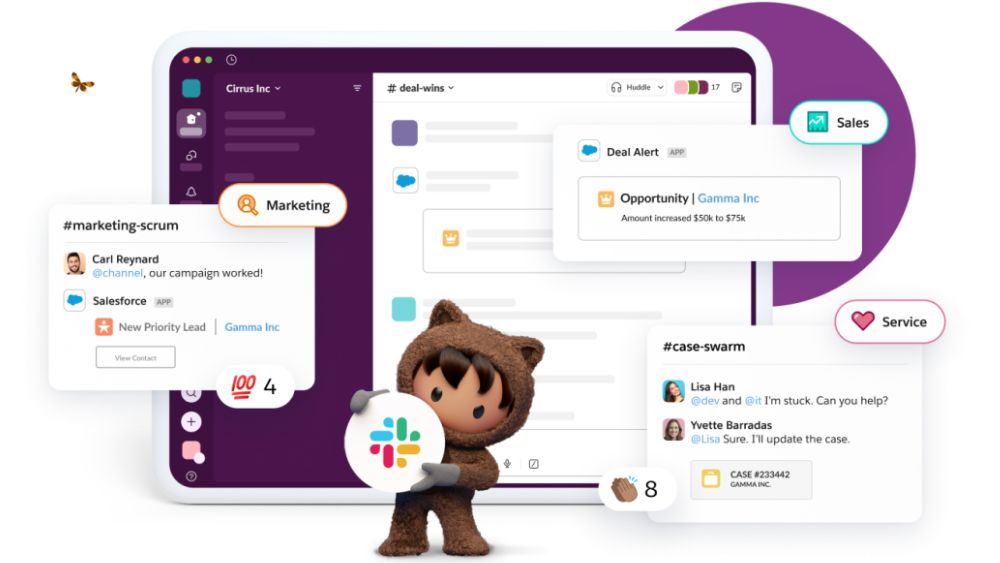

生成AIの搭載された「Slack」で素早く質の高いコミュニケーションを実現

コミュニケーションツール「Slack」に搭載された生成AI機能「Slack AI」を使うと、効率よく質の高いコミュニケーションを実現できます。

たとえば「Slack AI」には「チャンネルの要約」機能があります。これは年単位で存在する会話データをAIが読み込み、ハイライトや重要テーマを抽出してくれる機能です。ほかにも、長くなったスレッドを自動で要約してくれる「スレッドの要約」や、過去の会話から、誰が欲しい情報を知っているかAIによって導き出す「回答の検索」などがあります。

日常的な社内での会話が、AIコミュニケーションツール「Slack」を活用することで資産に変わっていくと、メンバー間でのコミュニケーションの質は上がり、チームビルディングにも大きく貢献します。

関連記事:Slack AI とは。「3つのAI 」で働き方はもっと楽になる。

ただのコミュニケーションツールとSlackの違いとは?

Slackは単なるコミュニケーションツールではなく、もはや経営を左右するツール。 Slackを先進的に使いこなす先駆者たちが、本音で Slack の魅力と課題を座談会形式で語ります。

チームビルディングの意味や段階を理解し自社の人材開発に活かす

チームビルディングは、チームが一丸となりながら、個々人の能力を最大限発揮し、最終的に経営ビジョンの達成を目指すものです。チームビルディングの達成には、メンバー間の適切なコミュニケーションが欠かせません。

「Slack」に搭載された生成AI機能「Slack AI」を活用すると、社内の過去のやり取りを資産に変え、質の高いコミュニケーションを実現できます。

Slack AI で組織内のナレッジを活用して生産性をアップ

AI で Slack 内のデータをフル活用する方法とは