ルート営業とは、既存顧客に対して定期的に訪問し、ニーズや課題を把握して、商品やサービスを提案する営業活動のことです。アフターフォローや新商品の提案も含まれており、顧客との関係を強化し、顧客のニーズを捉えることで適切なタイミングで提案を行うことを目的とします。

ルート営業に向いているのは、顧客との信頼関係を築くための工夫ができ、ニーズを正確に把握して適切な提案ができる人材です。また、長期的な関係を維持するため、定期的にコミュニケーションを取ることが求められます。

新規開拓とは異なり、安定した顧客基盤を活用して営業活動を行うため、長期的な視点での大きな成果を創出することが期待できます。

本記事では、ルート営業とは何か、主な業務内容やメリット・デメリットなどを詳しく解説します。

営業組織を強化し、売上向上に繋がる資料3点セット

営業組織全体のパフォーマンスを底上げし、売上向上に繋げられるおすすめの資料3つをセットにしました。3点まとめてダウンロード頂けますので、ぜひご活用ください。

目次

ルート営業とは

ルート営業とは、すでに取引がある顧客を対象にした営業手法です。ルートという言葉には、道順や決まった順という意味があり、顧客をルート順に訪問営業することがルート営業と呼ばれています。

商品・サービスをすでに利用している顧客や契約中の顧客をターゲットとし、定期的なフォローやアプローチを行い、関係性を構築するのが、ルート営業の主な特徴です。

誠実な性格をしている人や、根気強い人が向いている営業手法と言われていますが、大切なのはルート営業を始めるタイミングやスキル、コツになります。

たとえば、食品を小売店に卸している企業であれば、商品を取り扱ってもらっている店舗を訪問し、現状をヒアリングしたり、新商品の提案をしたりします。売上に課題がある場合には、見せ方や陳列する位置などを一緒に検討する場面もあるでしょう。

ルート営業には、適切なフォローによって商品・サービスを使い続けてもらうことや、新しい商品・サービスを受注することなどの目的があります。

アフターフォローで満足度を高めたり、利用後の課題や悩みに対して新たな提案をしたりすることで、利益を生み出せるのがルート営業の強みです。

ルート営業と新規開拓営業の違い

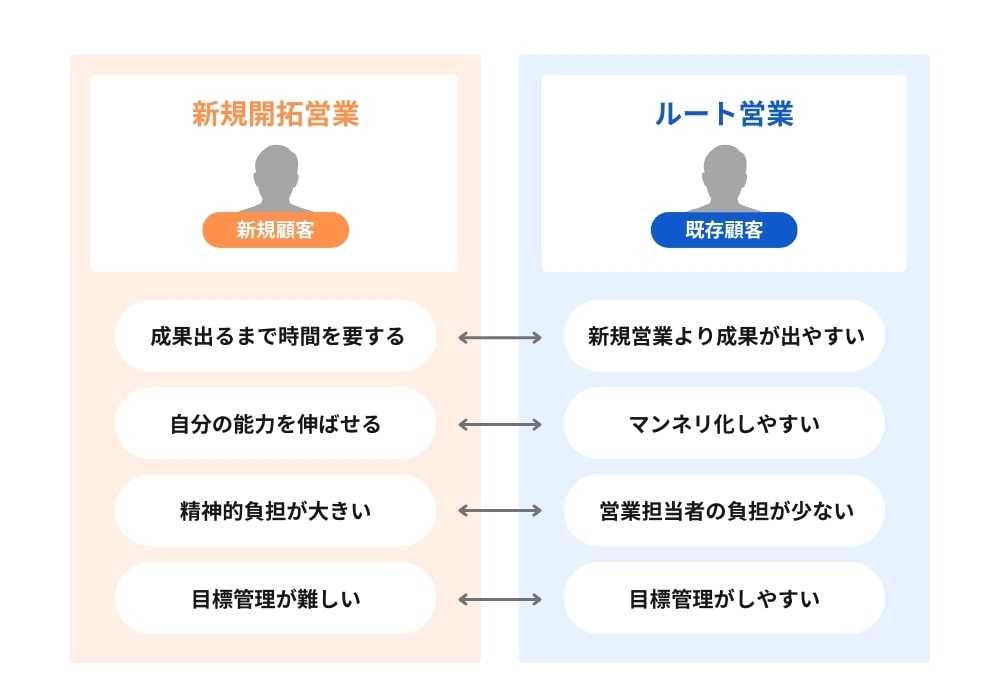

ルート営業と対照的な営業手法は、新規開拓営業です。両者には、以下のような違いがあります。

| ルート営業 | 新規開拓営業 | |

|---|---|---|

| 対象 | 既存顧客 | 新規顧客 |

| 目的 | ・フォロー ・契約継続のための関係構築 ・追加の提案 | ・新規顧客への商品・サービスの販売 |

新規開拓営業はまだ接点のない顧客に対して、テレアポや飛び込み営業などでアプローチし、顧客との関係をつくってからヒアリングを通して自社の商品・サービスを提案します。

一方、ルート営業では、新規顧客はアプローチの対象ではありません。既存顧客が対象であるため、テレアポや飛び込み営業は行わず、顧客へのフォローや関係構築などに力を入れます。

対象とする顧客や顧客とのかかわり方に違いがあるため、求められるスキルも異なります。

ルート営業には、関係を構築するためのコミュニケーション力や課題に気づく洞察力などが重要です。

新規開拓営業では、商品・サービスを知らない顧客に魅力を感じてもらうためのプレゼンテーション能力や課題を引き出すヒアリング力などが求められます。

新規開拓営業との目的や求められることなどの違いを理解したうえで、ルート営業を実践しましょう。

ルート営業の主な業務内容

ルート営業の主な業務内容は、以下の3つです。

- フォロー・サポート

- 課題のヒアリング

- 商品・サービスの提案

どの業務も顧客との関係維持や売上アップなどに重要であるため、一つひとつ内容を確認していきましょう。

フォロー・サポート

ルート営業でもっとも基本的な業務が、既存顧客へのフォロー・サポートです。

顧客が商品・サービスを利用しているなかで、不具合やトラブルがないかを確認し、必要に応じて適切な対処を行います。現在の状態をチェックしたり、契約更新の案内をしたりするなど、必要な情報を伝えることも大切なサポートです。

はじめは顧客から自発的に相談を受ける機会が少ないため、積極的にコミュニケーションを取ることが重要です。

信頼関係が生まれると、円滑なコミュニケーションができるようになり、一歩進んだフォロー・サポートを実現できるでしょう。

課題のヒアリング

すでに商品・サービスを利用してもらっていても、新たに課題が生まれることがあります。

日々課題や悩みの種は生まれるため、ルート営業を通してこまめにヒアリングすることが大切です。ヒアリングによって獲得した情報は、提案やフォローのヒントになるため、顧客管理ステムや営業報告書などに記録することが重要です。

現在の商品・サービスに不満がない場合でも、「何か気になっていることはございませんか」といったように声をかけ、フォローや追加の提案の余地を探るアクションが求められます。

商品・サービスの提案

フォロー・サポートや課題のヒアリングをするなかで、新たなニーズを発見できる場合があります。

ニーズの発見はルート営業で成果を高めるチャンスであり、新たな商品・サービスの提案を行うのが重要な業務です。

ワンランク上の商品を提案するアップセルや、ほかの商品との組み合わせを提案するクロスセルによって、利益を高められる可能性があります。

また、新商品を既存顧客に提案するのも、ルート営業で欠かせない業務です。新商品のメリットや旧商品と異なる点を効果的に伝えられれば、乗り換えによる成約を獲得できるでしょう。

失注を防ぐために必要なメソッドをこちらの資料にまとめていますので、あわせてご覧ください。

営業力強化塾

“安易な値引き”と“無駄な失注”をなくす3つの質問

本資料では、安易な値引きや失注を減らすために、お客様の選択心理を解明し、価格に左右されない営業力を身につける質問方法や、効果的な営業メンバーの育成・マネジメント方法を紹介します。

ルート営業の3つのメリット

ルート営業に取り組むことによって、以下のようなメリットを期待できます。

- 新規営業よりも成果が出やすい

- 目標管理がしやすい

- 営業担当者の負担が少ない

企業の売上アップやマネジメントだけではなく、営業担当者の負担軽減にもつながります。メリットを理解したうえで、ルート営業の導入を検討してみましょう。

新規営業よりも成果が出やすい

ルート営業は、すでに顧客を獲得できている状態であるため、新規開拓営業よりも安定的な成果を期待できます。

新規開拓営業は、顧客を獲得する取り組みからはじめるので、思うように獲得できない場合には売上が生まれません。一方、ルート営業は現在取引のある顧客との関係を築くことで、長期的な成果を期待できます。

既存顧客との良好な関係を維持できれば、安定的な利益を確保できるため、企業の売上を支えられるでしょう。

目標管理がしやすい

ルート営業は訪問先が決まっているため、目標に対する実績のブレが大きく現れることは少ないでしょう。訪問数や提案数などをコントロールしやすいため、目標管理を円滑に進められます。

たとえば、目標管理の指標となるKPIに訪問数を設定したとしましょう。営業担当者ごとに一定期間でどのくらい取引先を訪問したかが可視化され、訪問数が足りているか・過剰ではないかを判断できます。

訪問数が少なく、顧客との接点が減っている場合には、目標値に向けて訪問を増やす必要があるでしょう。訪問数が多いものの成果につながっていない場合には、1回1回の質にこだわり、提案やヒアリングなどに力を入れるのが対策のひとつです。

ただし、安定した売上を期待できる分無難な目標を設定すると、意欲的なルート営業を実践できない場合があります。成長を目指した目標を立て、効果的な目標管理を実現しましょう。

営業担当者の負担が少ない

ルート営業は、すでに関係ができている顧客とかかわるため、慣れない人と話す緊張感や想定外の要求によるストレスなどが新規開拓営業よりも抑えやすいのがメリットです。

一方、テレアポや飛び込み営業などの新規開拓営業は断られることも多く、営業担当者に身体的にも精神的にも負担がかかります。1日に何度も架電や訪問をしたり、取引先の担当者がどのような人かを見極めるために気を遣ったりするなど、営業担当者への負荷がかかりやすいです。

先方の担当者との相性や営業担当者のかかわり方にもよりますが、ルート営業は精神的な負担を最小限に抑えつつ仕事に取り組めるでしょう。

ルート営業の3つのデメリット

ルート営業にはメリットがある一方で、気をつけたいデメリットもあります。主なデメリットは、以下の通りです。

- 業務がルーティン化しやすい

- 大きな利益を生み出すのが難しい

- 顧客との関係構築に時間がかかる

業務のルーティン化や売上の伸び悩みなどは課題になりやすいので、デメリットをしっかり対策しましょう。

業務がルーティン化しやすい

ルート営業はかかわる相手が決まっていたり、定型的なサポート業務が多かったりするため、一連の業務がルーティン化しやすいのがデメリットです。

たとえば、やり取りする担当者やルート営業で訪問する店舗がいつも同じだと、1日の動きやコミュニケーションが定型的に感じるかもしれません。柔軟に動きたい人や、新しいことから刺激を得たい人にとっては、退屈に感じることもあるでしょう。

変化が少なくなるとマンネリを感じやすく、モチベーションが低下しやすくなります。モチベーションダウンは、フォローの質や個々のレベルアップにかかわるため、管理者は営業担当者のモチベーション維持に力を入れる必要があるでしょう。

大きな利益を生み出すのが難しい

ルート営業は安定した売上を見込める一方で、大きな売上アップを見込めない点に注意が必要です。既存顧客の数やそれぞれの受注金額は決まっているため、突発的に売上が伸びることはありません。

アップセル・クロスセルや新商品の乗り換えによって売上が上がることはあるものの、成果次第で大きく伸びる新規開拓営業に比べると、事業や組織の爆発的な成長は難しいでしょう。

顧客との関係構築に時間がかかる

ルート営業でもっとも重要なことは、顧客との関係構築です。商品・サービスを受注してから、フォローやサポートを重ね、追加の提案ができるまでには時間がかかります。

取引が開始してからすぐに信頼してもらえるとは限らず、地道な付き合いが必要です。お互いへの理解を深めながら、フォローやサポートに満足してもらってはじめて、関係が構築されはじめます。

定型的なサポート業務はもちろん、日々のコミュニケーションやヒアリングなどを積極的に行い、信頼関係を築く姿勢が重要です。

ルート営業に取り組むべきか見極める3つのポイント

これからルート営業に取り組むべきかを考えるうえでは、以下3つのポイントに注目しましょう。

- 法人向けに事業を展開しているか

- 消費者向けのルート営業は必要か

- 近年ルート営業に求められているサービスを提供できるか

ルート営業を導入したからといって必ず成果が出るとは限らないため、売上や課題解決につながるかを慎重に見極めることが大切です。

法人向けに事業を展開しているか

ルート営業は、個人の消費者と法人を比べると、法人との相性がよい傾向があります。消費者は購入したところでいったん関係が完結しやすいですが、法人の場合は関係を構築できれば長期的な付き合いにつながりやすいのが特徴です。

そのため、ルート営業に取り組むうえでは、法人向けの事業を展開しているかが基準のひとつとなります。法人を対象にした商品・サービスを提供している場合には、ルート営業を新たに導入することで、より関係構築に力を入れられるでしょう。

法人向けの事業を展開している企業は、すでに取引先を複数抱えているはずです。スタッフを配置し、既存の取引先へのフォローを開始すれば、スムーズにルート営業をスタートできます。

消費者向けのルート営業は必要か

ルート営業は法人向けの事業との相性がよいものの、個人向けの事業でも採用できる場合があります。定期的なメンテナンスや入れ替えなどが必要な商材であれば、ルート営業は効果を発揮するでしょう。

ただ、個人向けの商材はインターネットで簡単に比較・検討できるため、ルート営業を行う前に、顧客が購入やサポートへの問い合わせなどのアクションを起こすことが考えられます。

消費者向けのルート営業を実施したとして、コストや労力に見合った成果が出るのかを慎重に検討しなければなりません。

近年ルート営業に求められているサービスを提供できるか

顧客はあらゆる手段で情報にアクセスできるようになっているため、定型的なヒアリングやサポートでは満足を得られない場合が考えられます。

営業活動に対して付加価値が必要とされる傾向があり、ルート営業にも変化が求められています。自ら顧客の課題を引き出したり、的確な解決策を提示したりするなど、高度な要求に対応できるサービスが欠かせません。

付加価値を提供できるルート営業を実践できる人材や体制などが自社にあるかを確認し、ルート営業を開始するか検討してみましょう。

ルート営業に向いている人の特徴

ルート営業に向いている人の主な特徴を5つ紹介します。

1. 顧客との信頼関係を築くことができる

ルート営業では、顧客との信頼関係が最も重要です。顧客との継続的なコミュニケーションを通じて信頼を築き、長期的な取引を維持できる人物が求められます。信頼関係を構築できる人は、顧客からの新規注文や別の顧客の紹介などを得ることで、安定した成果を上げることができます。

2. 課題解決能力が高い

顧客は常に新しい課題を抱えています。ルート営業に向いている人は、顧客の抱える問題を的確に理解し、それに対して適切な解決策を提供できる能力を持っています。課題解決の提案ができる営業は、顧客からの評価が高まりやすく、長期的な関係維持に繋がります。

3. 継続的なコミュニケーションを大切にできる

ルート営業は一度の契約で終わりではなく、継続的なコミュニケーションが不可欠です。定期的に顧客を訪問し、ニーズの変化に敏感に対応する必要があります。顧客との関係を強化するために、顧客がどのような情報を求めているのかを捉え、その情報を自ら収集して持ち寄るといった課題把握力・行動力も重要です。

4. 長期的な視野を持ち、計画的に行動できる

ルート営業は短期的な成果ではなく、長期的な視点で成果を上げることが求められます。計画的に訪問や提案を行い、次に繋がるアクションを積み重ねる必要があります。目先の結果だけでなく、将来を見据えて行動できる営業担当者は成果創出に貢献するでしょう。

営業力強化塾

“安易な値引き”と“無駄な失注”をなくす3つの質問

本資料では、安易な値引きや失注を減らすために、お客様の選択心理を解明し、価格に左右されない営業力を身につける質問方法や、効果的な営業メンバーの育成・マネジメント方法を紹介します。

CRM(顧客関係管理ツール)

CRMとは、顧客情報を一元管理できるツールです。顧客情報を一か所に集めて管理でき、情報分析によって強みや弱みを抽出するためにも役立ちます。

CRMに入力された情報はリアルタイムで共有されるため、ルート営業の出先でいつでもどこでも最新の情報を確認可能です。既存顧客との関係を適切に管理することで、タイミングを逃さずフォローや提案ができるようになり、無駄のないルート営業を実現できます。

CRMの機能は以下の記事で詳しく解説しているため、活用を検討している方はぜひチェックしてください。

関連コンテンツ:

CRMの機能を詳しく解説!CRMでいったい何ができる?

決定版CRM入門ガイド

SFA(営業支援ツール)

SFAとは、営業活動のサポートに特化したツールです。ルート営業における顧客情報や担当者とのやり取り、フォロー・サポートの内容などを記録できます。

記録した情報は見やすく可視化されるため、営業のプロセスを把握しやすく、複数のクライアントへのルート営業を管理する場合に便利です。

ルート営業に関する情報を一元管理でき、ノウハウや事例の共有、外出先での確認や入力なども可能となるため、営業の効率化を実現できます。

SFAとExceの違いは以下の記事で解説しているため、ルート営業に活用するツールに迷っている方は併せて参考にしてください。

関連コンテンツ:

SFAとExcel、営業管理にはどちらを使えばいい?

今すぐSFAが必要な 5つの理由

ルート営業を効率的に管理するなら「Sales Cloud」

ルート営業を効率的に行うためには、営業担当者の動きや顧客情報などの管理が重要です。管理に役立つツールは数多くありますが、中でもおすすめしたいのはセールスフォースの「Sales Cloud」です。

営業活動を時系列で記録できる商談管理、ワークフローを自動化できる営業支援機能で、ルート営業の効率化と自動化をかなえます。

AIを活用した売上予測機能もあり、データにもとづく意思決定の支援を受けられるのも魅力です。

Sales Cloudをまず使ってみたい方には、デモ動画や30日間無料トライアルがおすすめです。以下のフォームから申し込みができるため、気軽にお問い合わせください。

▶ 2分でわかるSales Cloud デモ動画はこちらから

▶ Sales Cloud 30日間無料トライアルの申し込みはこちらから

Sales Cloud デモ動画

あらゆる情報を共有し、組織のボトムアップと売上げの最大化に貢献

企業を成長へ導くSales Cloudの活用方法をご紹介

きめ細かなルート営業で安定した成果を生み出そう

ルート営業で安定した利益を生むためには、既存顧客との関係構築が重要です。細やかなフォローやサポートによって関係をより長く継続したり、ヒアリングにもとづいた提案をしたりすることで売上を高めやすくなります。

複数のクライアントを無駄なく訪問したり、タイミングを逃さずフォローや提案をしたりするためには、ツールを活用して管理するのも方法のひとつです。

Sales Cloudでは商談管理や営業支援などの機能によって、効率的なルート営業を実現できます。デモ動画や30日間無料トライアルを実施しているので、ぜひ一度お試しください。

▶ 2分でわかるSales Cloud デモ動画はこちらから

▶ Sales Cloud 30日間無料トライアルの申し込みはこちらから