リードジェネレーションとは? BtoBマーケティングで質の高い見込み客を獲得し、事業成長を加速する方法

更新日:2025.5.2

「新規の見込み客がなかなか獲得できない」「効率的な顧客獲得の方法が知りたい」

BtoBマーケティングに取り組む中で、このような課題をお持ちではありませんか?

リードジェネレーションとは、自社の商品やサービスに関心を持つ可能性のある見込み顧客(リード)を見つけ出し、その連絡先情報を獲得するための一連のマーケティング活動のことです。この活動を通じて得られたリードは、将来の顧客獲得や育成の起点となり、安定した事業成長を実現するための鍵となります。

しかし、言葉は知っていても、「具体的に何をすれば良いのか」「自社に合った方法はどれか」と悩む方も少なくありません。

この記事では、BtoBマーケティング担当者の方向けに、

- リードジェネレーションの基礎知識(意味、重要性)

- オンライン・オフラインの具体的な手法と、その選び方

- リードジェネレーションを成功させるための実践的なポイント

- 獲得したリードを成果につなげる次のステップ

までを体系的に解説します。

この記事を読むことで、リードジェネレーションへの理解を深め、自社で質の高い見込み客を継続的に獲得していくための具体的なアクションプランを描けるようになります。

【関連コンテンツ】

リードジェネレーションとは、新たなリード(見込み顧客)を掘り起こし、増やしていくこと

リードジェネレーションは、マーケティングあるいは営業の分野でよく聞かれる言葉です。新たなリード(見込み顧客)を掘り起こし、増やしていくことを指します。従来の言葉でいえば「新規開拓」とほぼ同じ意味で、リードを獲得するための、あらゆる活動のことだと考えればいいでしょう。 従来の手法であるテレアポやDMなどもそうですし、展示会や見本市に出展して、来訪客の属性やニーズといった個人情報を収集するというのも、よく使われるリードジェネレーションの手法です。

一昔前までは、このリードジェネレーションは営業担当者の仕事でした。リストを基に見込みのありそうな企業に電話を入れて訪問のアポをとる。あるいは、外注を使ってDMを送る。しかし本来、営業担当者が実力を発揮するのは、商談を的確に進めてクロージングしていくプロセスです。それ以前の段階で人的リソースを割くのは、効率的とはいえません。

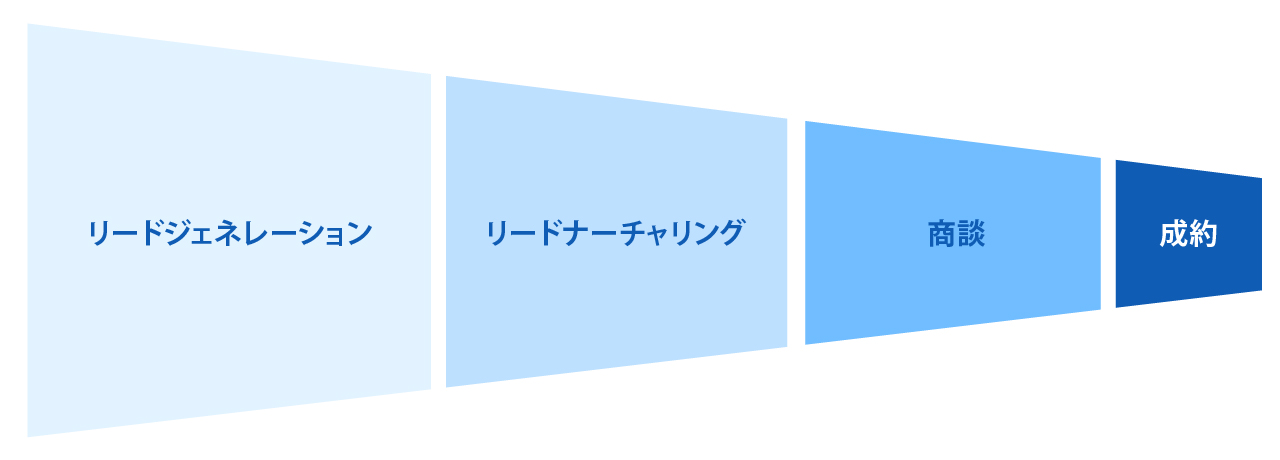

そのため現在では、クローズまでの営業プロセスを「リードジェネレーション」「リードナーチャリング」「商談」の3つに分け、それぞれのプロセスに特化したスタッフが担当するスタイルが普及しつつあります。

B2Bマーケターのリード創出ガイド

適切なコンテンツ、プラットフォーム、タイミングで有望なリードをより多く獲得し、ジャーニーの次のステップに導くにはどうすればいいのでしょうか。その秘訣を短期間で学べます。

リードジェネレーションはリードナーチャリングとどう違う?

混同されることもあるのですが、リードジェネレーションとリードナーチャリングはそれぞれ別個のものです。前項の図で示したように、リードジェネレーションは営業プロセスの最初の入り口であり、リードナーチャリングはその次につながる段階です。

活動内容を比較してみても、リードジェネレーションは見込み顧客をさまざまな手法を駆使して獲得するものであり、リードナーチャリングはそうして得られたリードの興味と関心をかき立て、購買意欲を増大させつつ商談へと導いていく活動です。

最終的なゴールである「成約」に至る道のりの中で、担当する部分が異なるというわけです。

とはいえ、それぞれがどこまで分業化されているかとなると、これは企業ごとにまちまちです。リードジェネレーションをマーケティング部門が行い、獲得したリードの情報を営業部門に渡して専門スタッフがリードナーチャリング。案件化したら営業担当者が商談する…という完全分業が出来上がっている企業もあれば、リードジェネレーションから商談までを営業部門のみで行っている企業もあるでしょう。

体制は企業ごとに違ってきますが、そのリードがどの段階にあり、次にどんなアクションが必要なのかを明確に認識できるしくみは不可欠です。そうでないと、せっかく得られたリードを取りこぼすことにもなりかねません。

【関連コンテンツ】

リードジェネレーションの役割は、リードとナーチャリング機会の創出

効率良くリードを獲得する

リードジェネレーションは、営業の「最初の一歩」ではありますが、だからといって数を集めればいいわけではありません。その最終目的は「成約」であり、優良顧客として継続的な付き合いをしてもらえるところにあります。ですから、その最終ゴールを見据えた上で活動することが重要になります。

そのために必要なポイントは、次のとおりです。

<具体的な3つの手法>

- 優良顧客のペルソナを作っておく

- リードの立場でプランニングする

- 適切なタイミングでフォローを行う

優良顧客のペルソナを作っておく

「自社の顧客として、どのような企業が望ましいのか」「どのような企業であれば、自社の売上に貢献してくれるのか」「どのような企業ならば、自社製品がぴたりとフィットするのか」。

こうした「理想の顧客像」をペルソナとして用意しておくと、どのような層を対象にリードジェネレーションをかければいいかが見えてきます。

「顧客を選ぶ」というと傲慢に聞こえますが、優良顧客であればクロスセルやアップセルも、そうでない顧客に比べて容易です。成約までのプロセスはもちろん、成約後でもリソースを効率良く使うことができるのです。

リードの立場でプランニングする

他の業務と同じく、リードジェネレーションでも割ける予算と時間、人的リソースは限られています。その中で最高の成果を出すためには、顧客目線でプランを立て、実施していくことが必須です。自社製品・サービスの素晴らしさを並べ立てるだけでは、リードの発掘はままなりません。

「リードが何に困っているのか」「どんな業務課題を抱えているのか」「自社製品やサービスが、そこにどのように役立つことができるのか」。前述のペルソナと合わせて、リードの立場に立って施策することで、自社製品・サービスにフィットする「優良顧客」を、リードとして集めることができるはずです。

適切なタイミングでフォローを行う

何につけてもタイミングは大切です。メールでの問い合わせや資料のダウンロードなど、リード側のアクションに対しては、適切なタイミングで適切なフォローを行うべきでしょう。ただし、いつが最善なのかは内容によってまちまちですから、個々に判断しなくてはなりません。

いずれにせよ、タイミングを逃してしまうと、競合他社に流れてしまう可能性は高くなりますから注意が必要です。

ナーチャリングとの連携

自社製品・サービスに興味を持っている企業、購買担当者のうち何割かは、さまざまな方法で自社との接点を持ちます。電話あるいはメールによる問い合わせ、資料のダウンロード、展示会での訪問、オフィシャルサイトやキャンペーンサイト、製品・サービスサイトの閲覧。これらのチャネルから得られたリードの情報を、次のプロセスであるリードナーチャリングに渡すまでがリードジェネレーションの役割です。

ただ、リードジェネレーションとリードナーチャリングとの境界線をどこに引くかは、企業ごとに異なります。チャネルごとに、線引きが異なることもあるはずです。しかし、境界線を明確にしておくことは大切な作業です。

この2つの作業領域が重なっていると、リードへのアクションが重複したり、空白エリアがあると適切なフォローができたりせず、リードを逃すことにもつながります。

また、成約に至るまでの流れの中で、一貫性がなかったりしないよう、それぞれの段階の担当者とも十分にすり合わせをしておくことも必要です。

【関連コンテンツ】

リードジェネレーションの代表的な9つの手法

インターネットの普及、デジタルツールの発達は、リードジェネレーションの手法にも変化をもたらしました。その一方で、従来の手法も、まだまだ活用されています。

それらの手法は、おもにオンラインで行うものとオフラインで行うものに区分することができますが、それぞれに「集客」「コンテンツ」「ランディング先」といった、機能や役割の違いがあります。そうした点も含めて、それぞれの特徴を見ていきましょう。

オンラインの手法の場合、リード側のアクションを定量化できるため、MAなどのデジタルツールで分析し、施策に反映しやすいことが利点です。オンライン手法の一例を見てみましょう。

SEO[集客]

SEOは、Googleをはじめとする検索エンジンの検索結果上位を目指す手法で、オフィシャルサイトやオウンドメディア、製品・サービスサイトなどに対策を施すものです。

検索結果の2ページ目よりも1ページ目、さらに上位にリストアップされたほうがいいことはもちろんですが、Googleの検索アルゴリズムは不定期で改変されますし、その内容も公開されていません。対策の仕方によってはペナルティを受けることもありますので、慎重に行う必要があります。

ネット広告[集客]

リスティング広告やバナー広告に代表されるネット広告は、それを見せる相手を細かくターゲティングできる点が最大のメリットです。自社製品・サービスに興味のありそうなユーザーに対象をしぼることができますから、効率が高まります。

また、多くの広告がクリック課金型である点も、予算の有効利用という観点で有利です。

SNS[集客]

LINEやFacebook、TwitterなどのSNSは、今や企業にとっても欠かせないツールです。基本的にオウンドメディアでの情報発信とリンクして使われますが、時に爆発的な拡散力を発揮することもあります。

アカウント数でいえばLINEが全世代でトップではありますが、Facebookは40代から60代のユーザーが多いという特徴があり、購買決裁者へのアプローチとしては有望かもしれません。

ホワイトペーパー/eBook[コンテンツ]

有益な情報を網羅したホワイトペーパー(eBook)も、リードジェネレーションの手法として有用です。うまく作ればリードの利益になることはもちろん、自社のブランドイメージを高め、好印象を与えることにも寄与します。

もちろん、内容については、独自性を持たせるなどの工夫が必要です。

動画[コンテンツ]

オウンドメディア[ランディング先・コンテンツ]

オウンドメディアは、自社製品にフィットする顧客のペルソナを作り、彼らにとって有益な情報を発信する自社メディアです。集客したユーザーのランディング先となるので、リード層の期待を裏切らない有益なコンテンツを掲載することが重要です。それによってリピーターやファンが増え、ひいては自社と自社製品・サービスに興味を持ってくれるようになるからです。

では次に、オフラインで行われるリードジェネレーションの手法について一例を挙げてみます。オンラインの手法と連携することで、より大きな効果を期待することができます。

DM/テレアポ[集客]

展示会や見本市への出展[集客・コンテンツ]

セミナー開催[ランディング先]

リードが興味を持ちそうなテーマを掲げた、有料・無料のセミナーは、リードジェネレーションとリードナーチャリングにまたがる手法といえます。講師として業界で知られた人物を立てれば、参加意欲を高めることができるでしょう。

参加者には氏名だけでなく企業名・部署名・役職などを記入してもらい、アンケートを行えば、さらに詳細な情報が収集できます。セミナーの内容を録画しておき、ウェブ動画として提供すれば、さらに有効活用できるでしょう。

B2Bマーケターのリード創出ガイド

適切なコンテンツ、プラットフォーム、タイミングで有望なリードをより多く獲得し、ジャーニーの次のステップに導くにはどうすればいいのでしょうか。その秘訣を短期間で学べます。

自社に最適なリードジェネレーション手法を選ぶ4つのステップ

ステップ1:ターゲット顧客(ペルソナ)を明確にする

まず、どのような顧客を獲得したいのか、具体的な人物像(ペルソナ)を設定します。年齢、役職、業界、抱えている課題、情報収集の方法などを詳細に定義しましょう。

設定したペルソナが、普段どのようなチャネル(Webサイト、SNS、業界メディア、展示会など)で情報を収集しているかを分析します。ペルソナがいる場所に合わせた手法を選ぶことが重要です。

ステップ2:リードジェネレーションの目的とKPIを設定する

リードジェネレーションを行う目的を明確にします。例えば、「新規商談数を月10件増やす」「特定の高価格帯サービスの認知度を向上させる」「休眠顧客を掘り起こす」など、具体的なゴールを設定しましょう。

目的の達成度を測るための指標(KPI - 重要業績評価指標)を設定します。例えば、「獲得リード数」「有効リード数(MQL数)」「商談化率」「リード獲得単価(CPA)」などが考えられます。目的に合ったKPIを設定し、効果測定を行えるようにします。

ステップ3:予算と社内リソースを考慮する

各リードジェネレーション手法には、それぞれ異なるコストがかかります(広告費、ツール利用料、人件費など)。自社で利用可能な予算の上限を確認し、予算内で実施可能な手法を選びましょう。

施策を実行するための人的リソース(担当者の人数、スキル、かけられる時間)も重要な要素です。社内リソースだけで対応できるのか、外部パートナーへの委託が必要かなども検討します。

ステップ4:手法の特性と自社の状況を照らし合わせる

各手法には、即効性、コスト、獲得できるリードの質、運用負荷などに違いがあります。それぞれの特性を理解した上で、ステップ1〜3で明確にした自社のターゲット、目的、予算、リソースと照らし合わせます。

自社の業界特有の慣習や、扱っている商材・サービスの特性(価格帯、検討期間の長さ、ターゲット層など)も考慮しましょう。例えば、高額な専門商材であれば、じっくり検討できるウェビナーやホワイトペーパーが有効な場合があります。

単一の手法に頼るのではなく、オンラインとオフライン、あるいは複数のオンライン手法などを組み合わせることで、より広範なターゲットにアプローチし、相乗効果を期待できます。自社の状況に合わせて最適な組み合わせを検討しましょう。

マーケティングオートメーションでリードを効率良く獲得する

リードジェネレーションの段階では、MAが重要な働きを果たします。

MAは、リードを獲得・育成し、選別して案件化するまでのすべてのプロセスに関わり、複雑な作業のほとんどを自動化してくれるツールです。

ここでは、MAの機能を活用することで何ができるかについて解説します。

LPや登録フォームが簡単に作れる

ウェブ広告や検索結果からのリンク先となるLP(ランディングページ)は、リードとの重要な接点です。また、匿名のリードから情報を得るためには、登録フォームも欠かせません。これらのコンテンツは従来、ウェブページ制作の知識と技術がなければ、作ることができませんでした。しかし、また、これまで別の方法で収集してきた顧客データがあれば、それもすべてまとめて一元管理が可能です。

従来の方法では、リード情報や顧客情報は、営業担当者それぞれが管理することが多いものでした。しかし、それらバラバラの情報を1か所にまとめることで、最大限に活用することができます。これは、マーケティング施策の成果を、さらに高めることにつながるはずです。

アクセス解析で自社に関心のある企業がわかる

登録フォームへの情報入力がないと、詳しいリード情報を得ることはできません。しかし、自社のLPを閲覧しているユーザーのIPアドレスを解析すれば、閲覧元の企業情報がわかるようになります。もしも特定の企業から集中的な閲覧があるようなら、閲覧されたページの内容に合わせて、DMやセミナーの案内などを送ってみるといいかもしれません。

また、IPアドレスの解析は、「どんな企業が自社に興味を持っているのか」、つまり自社のターゲット層がどこにあるのかを知る重要な手掛かりです。マーケティング施策に活かすことで、効率良く成果につなげることができるでしょう。

リードジェネレーションの成果を最大化する5つのポイント

「量」だけでなく「質」を重視する視点を持つ

リードジェネレーションは、単に多くの連絡先を集めることがゴールではありません。最終的な目的である商談化や受注に繋がりやすい、「質の高いリード」を獲得することを常に意識しましょう。

自社にとっての「質の高いリード」とは何か(例:特定の役職、特定の課題を持つ企業、導入意欲が高いなど)を定義し、そのターゲットに響くような施策やコンテンツを企画します。

獲得したリードの属性や行動履歴に基づいてスコアリングを行い、有望なリードを可視化することも有効な手段です。

ターゲットに響く魅力的なオファー・コンテンツを用意する

ユーザーが個人情報を提供してでも「欲しい」と思えるような、魅力的なオファー(お役立ち資料、ホワイトペーパー、セミナー、無料デモ、限定割引など)を用意することが不可欠です。

提供するコンテンツは、ターゲット顧客(ペルソナ)が抱える課題や疑問の解決に役立つ、価値あるものでなければなりません。ターゲットのニーズを深く理解し、それに応えるコンテンツを作成しましょう。

コンテンツを見たユーザーが次に取るべき行動(例:資料ダウンロード、問い合わせ、セミナー申し込みなど)を明確に示すCTAボタンを設置し、スムーズな行動を促します。

継続的な効果測定と改善(PDCA)を回す

実施した施策は必ず効果測定を行いましょう。「どの手法からどれくらいのリードが獲得できたか」「そのリードの質はどうだったか」「コストはどれくらいかかったか」などをデータで把握します。

Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)のサイクルを回し続けます。効果測定の結果に基づき、施策内容や予算配分、ターゲット設定などを継続的に見直し、改善していくことが成功の鍵です。

アクセス解析ツールやMA(マーケティングオートメーション)ツールなどを活用することで、効果測定やデータ分析を効率的に行うことができます。

マーケティング部門と営業部門の連携を強化する

特にBtoBにおいては、マーケティング部門と営業部門の連携が不可欠です。「どのようなリードを創出するか」「獲得したリードをどのように引き渡すか」「リードの質に対するフィードバック」などについて、両部門間で共通認識を持ち、密に連携しましょう。

獲得したリードの情報(属性、行動履歴、興味関心など)をスムーズに営業部門に共有する仕組みを構築します。CRM(顧客関係管理ツール)やSFA(営業支援システム)の活用が有効です。

営業部門からマーケティング部門へ、引き渡したリードの質やその後の状況について定期的にフィードバックを行う仕組みを作り、施策の改善に活かします。

最新情報のキャッチアップとツールの活用を検討する

Webマーケティングの手法やトレンドは常に変化しています。新しい手法やツールの情報を積極的に収集し、自社に取り入れられるものがないか検討する姿勢が重要です。

リードジェネレーション活動を効率化し、より高度な分析やアプローチを可能にするツール(MA、CRM/SFA、Web解析ツールなど)の導入も検討しましょう。ただし、ツール導入自体が目的にならないよう、自社の課題解決に繋がるかを慎重に判断する必要があります。

リードナーチャリングを自動で行うマーケティングオートメーションの必須活用法を5分で習得

関連記事・リソース

無料eBook

BtoB企業向け

マーケティングオートメーション定番シナリオ20選

ブログ

進化を続けるマーケティングオートメーション、本格普及フェーズに向けて知っておくべきこと

マーケティングオートメーションの機能

お客様事例

江崎グリコ

戦略的なマーケティングシナリオ設計でノベルティサイトから質の高いリードを獲得

関連製品

Account Engagement

(旧 Pardot)

B2Bマーケティング オートメーション

営業につなげる

Marketing Cloud

B2Cマーケティング オートメーション

まずはご相談ください

弊社のエキスパートがいつでもお待ちしております。