予実管理とは?成功に欠かせないポイントや実務に取り入れる方法を解説

予実管理とは、企業の「予算」と「実績」を管理することで、「予算実績管理」とも呼ばれます。近年のビジネス環境の急速な変化に伴い、正確な予算計画とその実績管理の重要性は増す一方です。

とくにコスト削減や収益性の向上が求められるなか、効果的な予実管理は経営判断の基盤として欠かせません。本記事では、予実管理の意味・目的から、よくある失敗例、エクセルシート・予実管理ツール・SFAツールなどを活用した予実管理の方法まで、わかりやすく解説します。

予実管理とは?

予実管理とは、企業活動における「予定」と「実際」を管理することです。ビジネスシーンでは、「予算」と「実績」と言い換えられることもあります。

予実管理のおもな内容は、計画した予定や予算と、発生した実績にズレがないかを確認し、ズレがあればその原因を解明することです。短期的な販売計画や、中長期的な経営計画など、さまざまなスパンで用いられます。

「予算」とは?

予実管理の「予算」とは、あらかじめ決められた売上目標を指します。一般的に用いられる、「あらかじめ見積もり、準備する資金」とは意味が異なるので注意しましょう。

予算は予実管理の実現性を左右する重要な項目です。予算の立て方が適切でないと、予実管理そのものの効果が薄くなってしまう恐れもあります。

予実管理と予算管理の違い

予算管理は、策定した収益や支出の計画にもとづいて、リソースの配分や活用について計画・目標を立てるプロセスです。計画は会計年度や予算期間のはじめに設定します。予算管理の目的は、経営の効率最大化です。予算管理は単なる数値の設定だけでなく、予算編成のプロセスを通じて組織全体の方向性を調整する機能も持ちます。また、環境変化に応じて修正予算を組むなど、柔軟な対応も可能です。

一方、予実管理は、予算(計画)と実際の業績(実績)を比較することでその差を明確にし、生まれた差について原因を分析するマネジメント手法を指します。また、単なる差異分析だけでなく、将来予測のための重要なツールとしても機能します。予実管理の目的は、目標達成度合いの把握と分析、課題解決のためのサポートです。

予算管理は1年ごと、または半期、四半期ごとに実施されますが、予実管理は1週間ごとや1ヶ月ごとなど、短い管理サイクルで予算と実績を比較・分析をすることが多くあります。

予実管理の目的と重要性

予実管理の進め方

予実管理の実務には、以下のような基本となる進め方があります。

- 目標を設定する

- 情報をもとに予算を設定する

- 決算と比較する

- 分析と改善を行う

予実管理の精度を高めるためには、基本の手順に沿って進めていくことが大切です。しっかり進め方を覚えておきましょう。

1)目標を設定する

2)情報をもとに予算を設定する

3)決算と比較する

4)分析と改善を行う

予実の結果が出たら、良し悪しに関係なく分析を行い、以降の改善に活かしましょう。予実管理は目標設定だけでなく、企業活動のデータ収集にも役立ちます。実績が生じた背景を分析・理解することで、よい結果であればノウハウに、悪い結果であればリスク管理として活用が可能です。

なお、予実管理は短いスパンで分析することもあり、OODA(ウーダ)という短期間で課題解決するビジネスメソッドが活用しやすいです。こちらの記事で解説しているため、一読してみてください。

【関連コンテンツ】

予実管理の成功に欠かせないポイント

予実管理の成果をより確実にするために押さえておきたいポイントは、以下の5つです。

- “新鮮な数字”を使う

- 適切な予算を設定する

- 細部の数値にこだわりすぎない

- 定期的にチェックして予算との差異を確認・修正する

- KPIを設定しておく

いずれも難しいことはなく、意識すればすぐに取り組めることばかりです。ぜひ5つとも覚えて実践しましょう。

1)“新鮮な数字”を使う

予実管理には、つねに“新鮮な数字”、つまり直近のデータを使用することが大切です。予実の決算をする日にデータがそろうように、スムーズに取りまとめられる管理体制を作っておきましょう。

新鮮な数字を使う理由は、ビジネス環境の急激な変化にあります。ビジネス環境はつねに変化しており、古いデータは現状を正確に反映していない可能性があります。たとえば、市場動向や競合他社の動き、顧客ニーズの変化などは日々発生しており、これらの変化に対して適切な判断を下すためには最新のデータが不可欠です。

実績の取りまとめに時間がかかってしまうと、そのあいだに予実の差が大きくなったり、対策を打つタイミングを逃したりする危険もあるため、必要なタイミングでSFAツールのレポートやダッシュボードを活用して取りまとめるのがよいでしょう。

2)適切な予算を設定する

3)細部の数値にこだわりすぎない

予実管理の精度は大切ですが、あまりに細かすぎると分析作業が煩雑になり、効率が悪くなります。また、細かな数値ばかり追求していると、全体の傾向を見落としてしまう恐れもあります。重要なのは、あくまで「必要な数値を管理すること」です。優先度の高い数値をピックアップすると同時に、数値の動きへ対処するルールも決めておくとよいでしょう。

予算設定にあたって重要なのは、過去の実績データを詳細に分析し、現実的な目標値の基準とすることです。また、市場環境や競合状況、自社の経営資源(人員、設備、資金など)の状況も十分に考慮する必要があります。

予算設定のプロセスでは、トップダウンとボトムアップの両方のアプローチをバランスよく取り入れることが望ましいです。経営層の方針や目標を反映しつつ、現場からの具体的な実行計画や課題も組み込むことで、より実現性の高い予算組みができるでしょう。

4)定期的にチェックして予算との差異を確認・修正する

予実管理を成功させるためには、短期的かつ定期的なチェックと分析が不可欠です。予算と実績の差異は、発見が遅れるほど修正が困難になり、最終的な目標達成に大きな影響を及ぼす可能性があります。

チェックの頻度は1ヶ月ごとに行うケースが多いですが、事業の特性や管理の必要性に応じて、週次や日次などより短いサイクルでの確認も検討しましょう。差異が発見された場合は、その原因を速やかに分析し、対策を講じることが重要です。分析にあたっては、市場環境の変化や競合動向などの外部要因と、営業活動の状況や業務プロセスの問題などの内部要因の両面から検討を行います。

さらに、チェックの結果は適切に記録することで、季節変動や周期的な変化なども把握でき、より精度の高い予算管理につながります。

5)KPIを設定しておく

KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)は、企業や組織の目標達成度を測定するための具体的な指標です。適切なKPIを設定することで、目標達成のためにとるべき行動や上げるべき成果の目安を明確にでき、予実管理をより効果的に行えます。

また、KPIは各部門の特性に応じた適切な指標を選定することが重要です。たとえば、営業部門であれば売上高や受注件数、顧客訪問件数、成約率などが代表的な指標となります。製造部門では生産性や不良品率、納期遵守率、設備稼働率などが重要な指標となるでしょう。

KPIは定期的に見直しを行い、事業環境の変化や戦略の変更に応じて適切に修正することも重要です。設定したKPIが実際の業績向上に寄与しているか、定期的に検証することで、より効果的な予実管理が可能となります。

【関連コンテンツ】

予実管理でよくある失敗例

予実管理でよくある失敗例は、以下の通りです。

- 細かな差異を気にしすぎてしまう

- 予算目標が本来の目的とズレてしまう

- 情報の正確性に欠けている

それぞれ詳しく解説します。

細かな差異を気にしすぎてしまう

予算管理において、予算と実績の細かい差異ばかりに目を向けてしまうことは、本質を見失う大きな要因となります。予実管理の本来の目的は、現状を適切に把握し、経営改善のための対策を立案・実行することにあります。差異の分析はあくまでもそのための手段であり、目的ではありません。

過度に詳細な分析や比較に時間を費やすことで、より重要な全体的な傾向や構造的な課題を見落としてしまう危険性があります。また、些細な差異の追求に注力するあまり、迅速な意思決定や対応が遅れるケースも少なくありません。重要なのは、経営上意味のある差異に焦点を当て、実効性のある改善策を講じることです。

予算目標が本来の目的とズレてしまう

予算目標の達成は重要ですが、目標にこだわりすぎることで本来の経営目的から外れてしまう危険性があります。極端な例では、売上の水増し報告といった不正行為につながるリスクもあります。

また、過度に厳しい予算設定は従業員の負担を増大させ、モチベーションの低下を招き、結果として目標達成がさらに困難になるという悪循環を生む可能性もあるでしょう。予算は経営管理のツールであり、それ自体が目的ではないことをつねに意識する必要があります。状況に応じて柔軟に見直しを行い、現実的かつ達成可能な目標設定を心がけることが重要です。また、予算達成のプロセスにおいて、従業員の成長や組織の持続的な発展といった長期的な視点も忘れてはいけません。

情報の正確性に欠けている

予実管理の基盤となるのは正確な情報です。実績に関する情報が不正確であれば、それにもとづく分析や意思決定も誤ったものとなります。とくに新しい管理システムやツールを導入した直後は、データの入力ミスや反映漏れなどが発生しやすく、細心の注意が必要です。

この問題を防ぐためには、予実管理の担当者に対する十分な研修の実施や、システムの入念なテスト運用が欠かせません。また、データの入力から集計、分析に至るまでの一連のプロセスを明確に定義し、チェック体制を整備することも重要です。さらに、定期的なデータの検証や監査を行うことで、情報の信頼性を継続的に確保することが必要です。情報の正確性は予実管理の質を左右する重要な要素であり、その確保には組織的な取り組みが求められます。

予実管理を取り入れる3つの方法

予実管理を実務で行う方法には、おもに以下の3種類があります。

- Excel(エクセル)・スプレッドシートで予実管理表を作成する

- 予実管理ツールを活用する

- SFAやCRMを活用する

どちらも違う特徴があり、また、企業の状況によって導入のしやすさや効率性などが異なります。それぞれの特徴を把握して、自社にとってどちらが適しているか判断してから導入を決めましょう。

1)Excel(エクセル)・スプレッドシートで予実管理表を作成

エクセル・スプレッドシートは、ほとんどの企業で経理業務や営業管理などですでに利用されているため、はじめやすい方法です。予実管理を実行するにあたり、最低限必要な項目は以下の3つです。

- 予算

- 実績

- 達成率

エクセル・スプレッドシートで管理するメリットには、まず導入コストがほとんどかからず、既存の環境ですぐにはじめられる点が挙げられます。また、多くの従業員がすでに基本的な操作に慣れていることが多く、新たな研修の必要性も少ないです。

しかし、詳細な分析やほかのシステムとデータや分析結果を共有しにくいデメリットもあります。さらに、人為的なミスが発生しやすく、とくに複雑な計算式や大量のデータを扱う場合はエラーのリスクが高まります。予実管理の数値を経営に活用したいのであれば、ツールの利用も検討しましょう。

【関連コンテンツ】

2)予実管理ツールを活用する

予実管理ツールは、予算と実績のデータを自動的に収集・分析し、リアルタイムでの進捗確認や差異分析を可能にするシステムです。多くのツールはクラウドベースで提供され、チーム全体でデータを共有できる機能や、グラフやチャートによる視覚的な分析機能を備えています。

メリットとして、以下の点が挙げられます。

- データ入力の自動化による作業効率の向上

- リアルタイムでの予実把握による迅速な意思決定

- 過去データの蓄積による精度の高い予算策定

また、部門間での情報共有が容易になり、予算管理の透明性の向上が期待できるでしょう。一方、デメリットとしては、導入時の初期コストや従業員のトレーニング費用が発生することが挙げられます。既存の業務フローの見直しが必要になる場合もあり、過度にツールに依存すると、現場の状況把握が疎かになるのも懸念点です。

3)SFAやCRMを活用する

SFA(Sales Force Automation/営業支援システム)とCRM(Customer Relationship Management/顧客関係管理)は、営業活動の効率化と予実管理の精度向上を実現するツールです。SFAは主に営業プロセスの自動化に焦点を当て、営業メンバーの行動管理や商談の進捗管理を行い、CRMは顧客との関係性を総合的に管理し、長期的な収益予測を可能にします。

予実管理において、SFAは営業パイプラインの可視化や案件ごとの売上予測、確度分析を通じて、より正確な売上予測を実現します。CRMは顧客の購買履歴やサービス利用状況などの情報を統合し、将来の契約更新率や追加売上の予測精度を高めることが可能です。両システムのデータは一元管理され、組織全体でリアルタイムに共有できます。

世界No.1のSFAツールであるSales Cloudをはじめ、多くのSFA・CRMツールではデモ版が提供されています。導入前に実際の操作感を確認できるため、自社の業務フローに合致するかどうかを具体的に検討することが可能です。これらのツールを組み合わせることで、短期的な営業予測から中長期的な収益予測まで、より包括的な予実管理体制を構築できるでしょう。まずは一度触れてみて、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

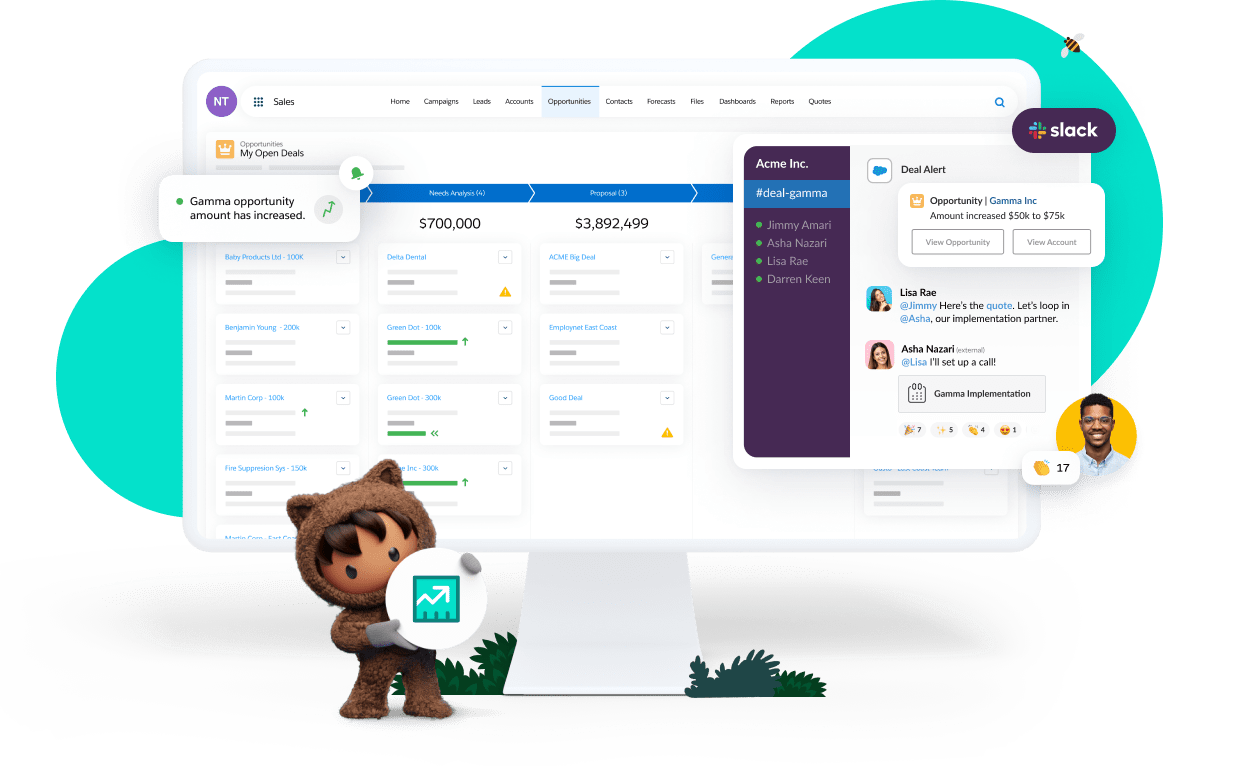

営業活動をどこからでも可能にする世界No.1のSFAツール Sales Cloud とは?

予実管理を効率化するならSalesforceのSFA「Sales Cloud」がおすすめ

Sales Cloudは、見込み客の管理から商談のクローズまで、営業活動のあらゆる業務を効率化するSFAツールです。売上予測をリアルタイムで管理し、ビジネスに合わせたKPIを作成しパイプラインの傾向を把握することで、予実の精度を大幅に向上させられます。

パイプライン管理では、組み込みチャートを活用して予実のギャップを素早く特定し、AIが商談に優先順位を付けることで、効率的な予実の改善が可能です。また、リード数やコンバージョン率など、重要な指標をカスタマイズ可能なダッシュボードで一元管理できるため、予実の状況をリアルタイムで把握できます。

さらに、営業活動データを自動で記録・更新する機能により、予実分析に必要なデータを漏れなく収集可能です。これにより、より正確な予測と実績の比較が可能になり、進捗に応じた迅速な施策の実行につなげられます。

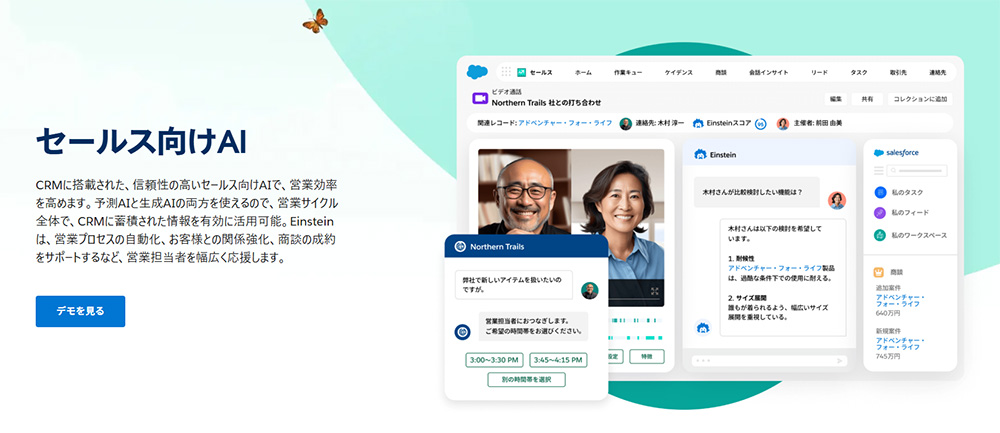

SalesforceのAI「Einstein」が予実管理をサポート

Salesforceが提供する「Sales Cloud」には、AI機能「Einstein」を搭載しています。予実管理において、とくに優れているのが、AIによって売上予測の精度を向上させられる点です。関連性のあるロジックや要素、ビジネスの傾向が予測に取り込まれ、パイプラインと営業プロセスの間にひそむギャップを簡単に評価します。

さらに、予測AI機能を活用することで、見込み顧客の特定や優先度の高い案件の選別ができ、成約率の向上につながる効果的なアプローチが可能です。このような先進的な機能により、予実管理の効率化を実現できます。

予実管理を効果的に取り入れて目標達成を目指そう

予実管理は、継続的な数値管理を通じて企業課題を明確にし、ひいては経営判断を下すためにも役立つ、企業活動に不可欠なものです。エクセル・スプレッドシートではじめられるほどシンプルなものですが、予実管理ツールやSFA・CRMツールを活用すればさらに詳細な分析が可能となり、企業の基礎を支える心強い存在となるでしょう。

いきなり精度の高い管理は難しいかもしれませんが、継続することで徐々に向上するはずです。企業の将来のため、まずは簡単でもよいので実践してみましょう。

eBook

デジタルトレンドレポート

eBook

マーケティングの費用対効果を最大化させる3つのトレンド

Research

『マーケティング最新事情』レポート(第8版)

関連記事・リソース

AI搭載のSFAツールを使い、商談の成約数や売上を向上し、ビジネスを加速しましょう

SFAを決める前に知っておくべき10の基礎知識 いまから始める営業支援システム